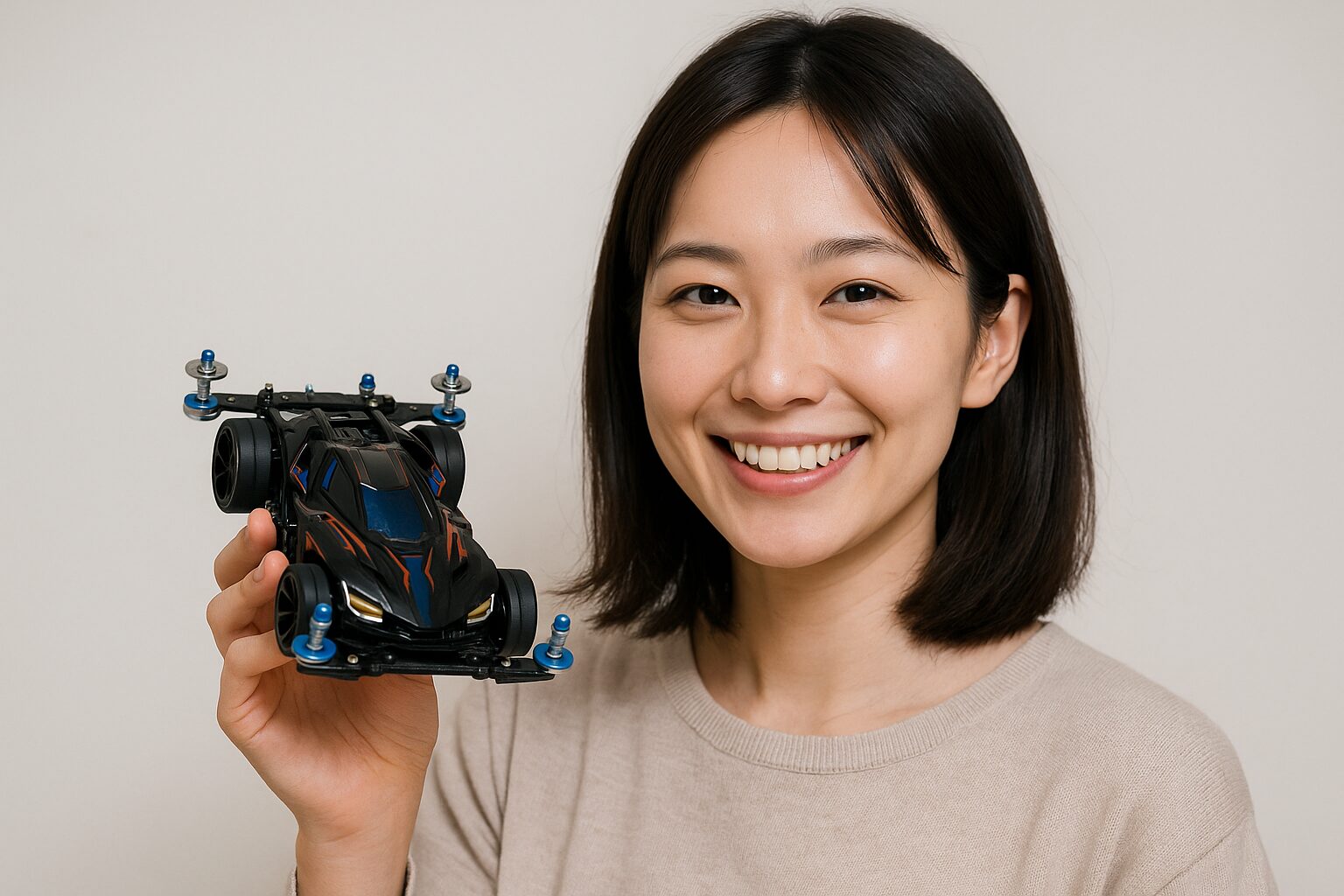

ミニ四駆の魅力は、ただ速さを競うだけではありません。見た目のかっこよさにこだわった改造マシンには、見る人を惹きつける力があります。最近では「ミニ四駆 かっこいい改造」といったキーワードで情報を探す方も増え、SNSや大会では個性あふれるスタイル重視のマシンが注目されています。

このページでは、そんな“かっこよく魅せる”ミニ四駆改造に特化した内容をまとめました。デザイン性を意識したカスタムの実例や、コンデレで高評価を得るためのポイント、人気車種を活かした改造のコツなど、見た目と個性にこだわる方に役立つ情報が満載です。

さらに、魔改造のようなユニークなスタイルから、かわいさとかっこよさを両立させる工夫、実際に使えるおすすめのパーツまで幅広く紹介しています。初心者が必要な道具を揃えるところから、上級者が実践する細かなテクニック、2025年の最新トレンドまで、ひと通り学べる構成となっています。

見た目で魅せるマシンを作りたい、他の人と一味違う改造を楽しみたい――そんなあなたに向けて、役立つヒントを余すところなくお届けします。ぜひ最後まで読み進めて、自分だけの“かっこいい”ミニ四駆を作るためのヒントを見つけてください。

💡記事のポイント

- デザイン性を重視した改造の具体例やスタイルの傾向

- コンデレ入賞マシンに共通する見た目の工夫や評価基準

- 人気車種を活かした見映えの良いカスタム方法

- 魔改造や個性派パーツを取り入れた独自の表現方法

ミニ四駆 かっこいい改造のコツと実例集|スタイル重視のカスタムとは

- ミニ四駆の改造例|デザイン重視で魅せるカスタムマシンとは

- ミニ四駆のコンデレ入賞作品に学ぶ、かっこよさを演出するポイント

- ミニ四駆の人気車種で映える改造をするためのポイント

- ミニ四駆の魔改造とは?ユニークで印象的な改造事例を紹介

- ミニ四駆をかわいくてかっこよく仕上げるための工夫

- ミニ四駆の改造パーツのおすすめ|デザイン性に優れたアイテムを厳選

ミニ四駆の改造例|デザイン重視で魅せるカスタムマシンとは

ミニ四駆の世界では、スピードや性能と並んで「見た目のかっこよさ」も多くのファンを惹きつける大きな魅力です。特に大会やSNSなどで人目に触れる機会が多い現在では、デザイン性にこだわった改造が注目を集めています。ここでは、デザイン重視の改造マシンとはどういったものか、具体的な例を交えて解説します。

まず、デザイン重視の改造とは、機能面よりも「見た目の完成度やテーマ性」に重きを置いたカスタムを指します。よく見られる例としては、ボディをアニメのキャラクター風に塗装したり、迷彩・メタリック・パールなどの特殊カラーで統一感を出したりする手法です。中には、実車のスポーツカーを再現したようなリアリティ重視のカスタムや、ファンタジー系の世界観を盛り込んだオリジナル作品もあります。

例えば、シンプルなボディの「アバンテMk.II」をベースに、ゴールド×ブラックのメタリック調でまとめ、ホイールに赤色のラインを加えることで、まるで高級スポーツカーのような存在感を演出することができます。さらに、LEDライトを仕込むことで、夜間の展示や撮影にも対応できるマシンに仕上がります。

ただし、見た目にこだわるあまり、走行性能を犠牲にしてしまうケースもあります。装飾の重さで速度が落ちたり、空力のバランスが崩れてコースアウトしやすくなったりすることもあります。このため、見た目と機能のバランスを考えることが重要です。走らせる予定のない“観賞用”として割り切るのも一つの手ですが、レースでも使用するなら、素材選びやパーツ配置には注意が必要です。

このように、デザイン重視の改造は、オーナーの個性が色濃く反映される楽しいジャンルです。他人とは一味違ったミニ四駆を作りたい方にとって、大きな満足感を得られる手段となるでしょう。

ミニ四駆のコンデレ入賞作品に学ぶ、かっこよさを演出するポイント

ミニ四駆のコンデレ(コンクールデレガンス)は、「速さ」ではなく「美しさ」や「創造性」で競い合う特別なイベントです。ここで入賞するマシンの多くは、見た目のかっこよさに加えて、テーマ性・工作精度・塗装技術など、さまざまな要素をバランスよく兼ね備えています。これを分析することで、かっこよさを演出する具体的なポイントが見えてきます。

入賞作品に共通して見られる特徴のひとつが、「統一感のあるテーマ設定」です。単にパーツを付け足して装飾するのではなく、全体のコンセプトを明確に決めていることが多いです。たとえば「軍用車両風」「未来のレーシングカー」「和風カスタム」など、世界観をひとつに絞ることで、見た目に説得力が生まれます。これにより、審査員や観客が「このマシン、かっこいい」と直感的に感じやすくなるのです。

また、色使いにもこだわりがあります。コンデレでは、多色使いよりも2〜3色に絞ってトーンを統一する傾向があります。特にマット塗装やクロームメッキ仕上げなど、質感に変化をつける技術は注目されやすいです。さらに、ボディだけでなく、シャーシやローラーの色までもが全体と調和していると、完成度が高いと評価されやすくなります。

さらに見逃せないのが「手作業の工夫」です。例えば、プラ板を使って自作したエアロパーツや、3Dプリンターで出力したオリジナルパーツを使って個性を出すことがあります。これらは既製品では出せない個性を生み出す鍵となり、審査員の印象にも残りやすくなります。

ただし、派手にすれば良いというわけではありません。あまりに装飾が多すぎると、かえって雑多に見えたり、テーマが曖昧になったりする可能性もあります。ここでは「引き算の美学」が求められる場面も多いのです。

このように、コンデレで評価される改造には、外観の美しさだけでなく、テーマ性と工作技術、そして完成度の高さが求められます。自分のこだわりを表現する場として、非常に奥が深いカテゴリと言えるでしょう。

ミニ四駆の人気車種で映える改造をするためのポイント

ミニ四駆には数多くの車種が存在しますが、その中でも特に人気の高いモデルをベースにすることで、改造の仕上がりがより魅力的になります。人気車種はデザイン性が高く、豊富なカスタム例があるため、初心者から上級者まで多くの人が選んでいます。ここでは、人気車種で“映える”改造をするために押さえておきたいポイントを紹介します。

まずはベース車両選びが大切です。アバンテ、エアロアバンテ、マグナムセイバー、ライジングエッジなど、歴代の名車は造形バランスが良く、色の塗り分けやステッカーの映え方にも優れています。特にアバンテ系は、フロントからリアへのラインが美しく、カラーバリエーションにも対応しやすいため、塗装初心者にもおすすめです。

次に考えたいのは、車体とパーツの“色の調和”です。映える改造とは、写真や実物で見たときに視線を引きつける力のあるマシンです。ここで重要になるのが「配色のセンス」です。例えば、黒と赤、白とブルー、ガンメタとシルバーなど、明暗のコントラストやテーマカラーを明確にすることで、全体に統一感が出ます。ホイールやローラーなど、細部にまで色を合わせると、さらに完成度が高まります。

また、映える改造では「照明効果」や「透明パーツ」も有効です。LEDユニットを組み込むことで、夜間の展示やSNS投稿時に視覚的インパクトを強められます。ポリカボディのようなクリア素材を使った改造も、内部構造が見えて近未来的な雰囲気を演出できます。

ただし、映えを意識しすぎるあまり、重量が増して走行性能に影響が出る場合もあります。パーツの付けすぎは重心バランスを崩しやすく、レースに出る際には注意が必要です。必要に応じて、軽量化を意識した素材選びや、最低限の装飾で仕上げる工夫が求められます。

このように、人気車種で映える改造を行うには、ベース車のデザイン性を活かしつつ、配色や素材、パーツの選び方に細やかな工夫が必要です。見た目も性能も満足できるミニ四駆を作るには、設計段階からの丁寧な構想がカギとなるでしょう。

ミニ四駆の魔改造とは?ユニークで印象的な改造事例を紹介

ミニ四駆の改造にはさまざまな方向性がありますが、なかでも「魔改造」と呼ばれるジャンルは異彩を放っています。この言葉には、常識を覆すような大胆なアレンジや、遊び心に満ちた自由な発想が含まれており、見る人の記憶に残るインパクトを与えます。ここでは、魔改造の特徴と、実際に行われた印象的な事例を紹介しながら、その魅力と注意点について触れていきます。

まず、魔改造の最大の特徴は、通常のパーツ構成やレギュレーションにとらわれない点にあります。例えば、ボディを完全に取り外して手作りの外装に置き換えたり、ロボットや戦車、アニメのキャラクターを模したデザインを施したりすることが一般的です。また、LEDやスモーク機能、可動パーツを搭載するなど、本来の競技用マシンとはかけ離れた装飾がされることも少なくありません。

具体的な例として、ある改造マシンでは、宇宙船をモチーフにした外装が施され、全面にLEDを仕込み、ローラー部分には光るギミックがついていました。外見はもはやミニ四駆とは思えないものでしたが、その完成度の高さと独創性がSNS上で話題を呼び、多くのファンを獲得しました。別の事例では、木材や金属を使って「和風鎧兜風」のマシンを製作した例もあり、アート作品としての評価を得ています。

このように、魔改造は「走らせること」よりも「見せること」に主眼が置かれているケースが多く、コンデレ(コンクールデレガンス)などの審査制イベントとの相性が非常に良いジャンルです。しかし、自由度が高いぶん、やり過ぎて機体が極端に重くなったり、強度が不足して破損しやすくなったりすることもあります。また、公認レースなどではレギュレーションに抵触して参加できないこともあるため、展示用と走行用を明確に分けて製作するのが無難です。

こう考えると、魔改造はアイデア勝負の側面が強く、他の改造ジャンルとは異なるクリエイティブな魅力があります。技術力だけでなく、発想力や美的センスも問われるため、自分だけのオリジナリティを表現したい方にとって、非常に魅力的なアプローチといえるでしょう。

ミニ四駆をかわいくてかっこよく仕上げるための工夫

ミニ四駆の改造というと、どうしても「速さ」や「メカっぽさ」に目が行きがちですが、近年では「かわいさ」と「かっこよさ」の両方をバランスよく取り入れたデザインも人気を集めています。特に女性ファンや小学生などの若年層にも注目されるようになり、表現の幅は大きく広がっています。ここでは、見た目をかわいく、かつスタイリッシュに仕上げるための工夫について詳しくご紹介します。

まずは配色の工夫から始めると良いでしょう。かわいさを出すには、ピンクやミントグリーン、パステルブルーなど柔らかい色調が効果的です。ただし、それだけだと甘くなりすぎることもあるため、ブラックやシルバーをアクセントとして使うことで、かっこよさをうまく引き立てられます。例えば、ボディは淡いカラーでまとめつつ、ホイールやローラーにはメタリックブラックを用いることで、全体が締まった印象になります。

このように言うと難しそうに感じるかもしれませんが、ステッカーやシールを活用することで簡単に印象を変えることができます。特に、ハートや星、動物などのデザインが入ったデコレーションシールは、かわいらしさを演出するのにぴったりです。一方で、ライン状やカーボン柄のシールはシャープでかっこいい雰囲気を加えてくれます。こうした要素をバランスよく組み合わせると、ユニークで調和のとれた見た目に仕上がります。

さらに、立体感を出すためにラメ入りのクリア塗装や、グラデーション塗装を取り入れるのも有効です。透明感や光沢が加わることで、ただのプラスチック製ボディでは得られない高級感や洗練さを演出できます。これには少しテクニックが要りますが、練習すれば十分に習得可能な範囲です。

ただし、かわいさとカッコよさを同時に目指す場合、それぞれの要素を欲張りすぎると統一感が損なわれる可能性があります。装飾が過剰になると、逆にごちゃついた印象になりかねません。そのため、全体のテーマや配色をあらかじめ決めておき、それに沿って構成を考えることが大切です。

あなたがミニ四駆で自分らしい表現をしたいと考えているなら、「かわいい」と「かっこいい」の両立はまさに絶好のチャレンジです。見た人が思わず「おっ」と目を留めるような仕上がりを目指して、ぜひ工夫を重ねてみてください。

ミニ四駆の改造パーツのおすすめ|デザイン性に優れたアイテムを厳選

ミニ四駆を「見た目」で差別化したいと考える人にとって、改造パーツの選び方は非常に重要なポイントです。スピードや安定性を高めるための実用パーツも多く存在しますが、今回はその中でも「デザイン性に優れたおすすめパーツ」に焦点を当てて紹介していきます。特に、見た目を重視しつつも、一定の機能性を兼ね備えたアイテムを中心にピックアップしました。

まず注目したいのが「アルミホイール」です。プラスチック製の標準ホイールに比べて金属特有の質感があり、ミニ四駆全体の印象を大きく引き締めてくれます。中でも、スリット入りやカラーアルマイト加工が施されたモデルは、見た目だけでなく強度や耐久性の面でも優れており、走行性能も損なわれにくいというメリットがあります。

次におすすめなのは、「カーボンパーツ」です。バンパーやステーなどにカーボン製のアイテムを使うことで、黒を基調としたレーシーな雰囲気を演出できます。また、軽量かつ強度が高いため、パフォーマンス面でも一定の効果が期待できます。ステッカーやカラーリングとの相性も良く、クールな印象を出したい方に最適です。

さらに、「透明ポリカボディ」も人気の高いパーツのひとつです。透明な素材を活かして内部のパーツを見せる“スケルトン仕様”にしたり、裏から塗装することで独特の光沢感を出したりと、他の素材では出せない表現が可能になります。ボディの内側から塗るという発想は最初は難しく感じるかもしれませんが、慣れてくると幅広いデザインに応用できるため、非常に自由度が高いパーツです。

また、装飾用パーツとして「アルミローラー」や「カラーキャップ」などの小物系も侮れません。これらを細かくカスタマイズすることで、他のマシンとの差別化がしやすくなります。色の統一感を意識しながら選べば、全体として洗練された印象に仕上がります。

ただ単に「派手なもの」を選ぶのではなく、マシンのテーマやカラーリングとのバランスを考えることが大切です。過剰な装飾は逆効果になる場合があるため、必要な箇所に必要なだけパーツを取り入れるという考え方が理想です。

このように、デザイン性に優れた改造パーツをうまく活用することで、ミニ四駆はぐっと魅力的な一台へと変貌します。自分の理想とするスタイルに近づけるために、パーツ選びにもぜひ時間をかけてみてください。

ミニ四駆 かっこいい改造で速さも上昇!性能重視の最速チューニング術

- ミニ四駆の改造を始めたい初心者に向けた基本の買い物リスト

- ミニ四駆の改造で上級者が実践している勝つためのテクニック

- ミニ四駆のブレーキの調整と搭載方法|スピードと安定性の両立を目指す

- ミニ四駆の改造における最新トレンド|2025年注目のパーツと技術を解説

- ミニ四駆を速くする方法とは?プロも実践するセッティングの秘訣

- タミヤ ミニ四駆史上の3大モーターとは?最速を狙うならこの3つ

ミニ四駆の改造を始めたい初心者に向けた基本の買い物リスト

ミニ四駆を始めたばかりの方にとって、「改造」と聞くとハードルが高く感じるかもしれません。しかし、必要な道具やパーツを一つひとつ揃えていくことで、誰でも楽しみながらステップアップすることが可能です。ここでは、これから改造に挑戦したい初心者がまず用意すべき基本的なアイテムを、実際の使用シーンを交えて解説します。

最初に欠かせないのは「本体キット」です。これはミニ四駆の土台となるもので、タミヤの公式ショップや家電量販店、模型店などで手軽に入手できます。中でもおすすめは、ARシャーシやMAシャーシといった組み立てやすく、後々の改造にも適したモデルです。購入時には、すでにタイヤやギアがセットになっているので、まずは説明書通りに組み立てることで基本構造を理解できます。

次に必要になるのが「ドライバーセット」と「ニッパー」です。ミニ四駆は細かいパーツを扱うため、精密ドライバーやプラスドライバーは必須となります。また、ランナー(枠)からパーツを切り離すために、ニッパーも揃えておきたい工具です。特に初心者の方には、グリップが太めで手になじみやすいものを選ぶと、作業がスムーズに進みます。

続いて、「乾電池」と「モーター」も準備しておきましょう。一般的なアルカリ乾電池でも十分ですが、繰り返し遊ぶなら充電式のニッケル水素電池と充電器を揃えるとコスパが良くなります。モーターについては、まずはキットに付属の「130モーター」で十分ですが、改造を視野に入れるなら「トルクチューン」「レブチューン」など、タミヤ純正のカスタムモーターも検討すると良いでしょう。

また、「ヤスリ」「カッター」「両面テープ」「瞬間接着剤」といった、細かな作業用の補助道具も揃えておくと便利です。これらはパーツの微調整や補強、装飾にも使えるため、改造の幅を広げてくれます。

最後に、収納や持ち運びのことも考えて「パーツケース」や「工具箱」を用意しておくと、紛失や混乱を防げます。これらは100円ショップでも手に入るため、最初はシンプルなもので十分です。

このように考えると、ミニ四駆の改造を始めるための買い物リストは決して複雑ではありません。すべてを一度に揃える必要はなく、走らせるたびに必要なものを増やしていくことで、自然と知識と技術も身につきます。最初の一歩を丁寧に踏み出すことで、ミニ四駆の楽しさを存分に味わえるようになるでしょう。

ミニ四駆の改造で上級者が実践している勝つためのテクニック

レースで勝ち続けている上級者たちは、ただ速いモーターを積んでいるわけではありません。むしろ、細かな調整やコースへの理解といった「見えない努力」が勝敗を大きく左右しています。ここでは、上級者が実際に取り入れている実践的なテクニックについて掘り下げて解説します。

まず注目したいのが「マシンの重心調整」です。上級者は、単に軽量化するのではなく、どこに重さを持たせるかをコントロールしています。例えば、前のめりになりすぎるとジャンプ後の着地が不安定になりますし、後方に偏ればコーナーでのバランスが崩れやすくなります。そこで、電池の向きや配置、ローラーの種類などを調整して、マシンの挙動を細かくチューニングしています。

さらに、「ローラーの素材選び」も重要です。一般的にはプラスチック製のものが使われますが、上級者はスピードと安定性の両立を狙って、ベアリングローラーやアルミローラーを使用します。これにより、カーブでのグリップ力が上がり、コースアウトのリスクを減らすことができます。特に公式大会などで使用される複雑なコースでは、このローラー選びが明暗を分けることもあります。

また、「ギア比の調整」も見逃せません。ギア比とは、モーターの回転数をタイヤにどう伝えるかを決める数値で、これによって加速重視か最高速重視かが決まります。初心者が見落としがちな部分ですが、上級者はコースの構成に応じてギア比を使い分けているのです。例えば、直線の多いコースでは高速ギアを、テクニカルなコースでは加速重視のギアを選択するといった具合です。

このほか、マシンの「ブレ」を抑えるために、ホイールのバランスを取ったり、シャーシの歪みを補正するような地道な作業も欠かしません。こうした一つひとつの積み重ねが、実際のレースでの安定した走行につながります。

もちろん、すべてを一度に真似するのは難しいかもしれません。ただ、上級者の視点を知ることで、自分の改造にも新たな発見が生まれやすくなります。単に速いだけでなく、「完走できる速さ」を意識したマシン作りこそが、最終的に勝利につながる要素だと言えるでしょう。

ミニ四駆のブレーキの調整と搭載方法|スピードと安定性の両立を目指す

ミニ四駆でレースに勝つためには、「速く走る」だけでなく、「コースアウトせずに走り切る」ことが欠かせません。特にジャンプセクションのあるコースや、傾斜の急なスロープでは、マシンが飛びすぎてコースから落ちるケースが多発します。そこで重要になるのが「ブレーキの調整」です。ブレーキは、速さと安定性の両方を追求する上で、非常に重要な役割を担っています。

ブレーキとは、マシンの底部に取り付けることで、着地時に摩擦を生み、減速させる装置です。多くの場合、スポンジ状の素材やゴム素材が使われており、コースに設置された坂やスロープに接触した際に効果を発揮します。この摩擦力により、ジャンプ後の飛距離を短くしたり、急カーブ前での速度を調整したりできるのです。

搭載方法については、シャーシの後部に取り付けるのが基本です。ここで重要になるのが「高さの調整」です。ブレーキが高すぎると効果が発揮されませんし、逆に低すぎると常にコースと接触し、スピードが出なくなります。そこで、タイヤの径やコースの段差に応じて、ブレーキの厚みや貼り付け位置を調整する必要があります。スポンジの切り方ひとつで挙動が変わるため、試走を繰り返しながらベストなバランスを見つけることが大切です。

さらに、素材選びも無視できません。グリップ力の高いブレーキを使えば減速効果が高まりますが、摩耗が早く、定期的な交換が必要になります。一方で耐久性の高い素材は長持ちしますが、減速効果がやや弱めです。このため、レース本番と練習用でブレーキ素材を変える上級者も多く存在します。

一方で、ブレーキは万能ではありません。特にフラットな高速コースではブレーキの抵抗が仇となり、トップスピードが落ちてしまうこともあります。したがって、コースに応じて「ブレーキあり」と「ブレーキなし」のマシンを使い分ける、もしくは着脱が容易な仕様にしておくと便利です。

このように、ブレーキの調整はミニ四駆の“見えない戦略”のひとつです。速く走ることばかりに目を向けるのではなく、「どこで減速するか」を考えることが、安定して完走できるマシンづくりにつながります。上達するにつれて、ブレーキの調整はあなたの武器になるはずです。

ミニ四駆の改造における最新トレンド|2025年注目のパーツと技術を解説

ここ数年でミニ四駆の改造は、単に速さを追求するだけでなく、細部にまでこだわる「精密カスタム」の時代へと移行しつつあります。2025年現在、改造の潮流はより多様化し、パーツや技術の進化によって新たなスタイルが次々と生まれています。特に注目されているのが、高精度パーツと軽量素材の融合、そして走行データに基づいた合理的なセッティングです。

まず、近年広まりつつあるのが「フルカーボン構成」です。これは、シャーシやステーに加え、ローラー部分やギアカバーなどにもカーボン素材を導入する方法で、軽量化と剛性のバランスを高水準で両立します。この改造によって、無駄な重さを排除しながらも、ジャンプ後の着地での安定感や高速コーナリング時のブレを抑えることが可能になります。

もう一つのトレンドは、「3Dプリンターを活用したカスタムパーツの製作」です。これは既製品では手に入らないサイズや角度のパーツを自作するためのもので、個人レベルでのモノづくりがより自由になってきたことを意味しています。例えば、複雑なエアロパーツやローラーのマウント角度を細かく調整したカスタムアームなど、精密な改造が可能となっています。

また、ソフトウェアと連動した「データ解析型セッティング」も注目を集めています。スマートフォンやPCを使ってラップタイムを記録し、加速・減速・ジャンプ後の着地ポイントなどの情報を分析することで、より論理的なセッティングが可能になります。これにより、経験則だけに頼らない戦略的な改造が実現しつつあります。

このような新しい技術が注目される一方で、パーツ選びの段階では慎重さも求められます。高性能であっても価格が高いものも多いため、まずはコアパーツから導入し、効果を見ながら段階的に組み合わせる方法が現実的です。

2025年の改造トレンドは、単なる「速さの追求」ではなく、精度と論理の融合がキーワードとなっています。見た目にも性能にもこだわるユーザーが増えたことで、ミニ四駆はより奥深く、よりクリエイティブな世界へと進化しているのです。

ミニ四駆を速くする方法とは?プロも実践するセッティングの秘訣

ミニ四駆を速くしたいという願望は、初心者からベテランまで誰もが抱くものです。しかし、「モーターを変えれば速くなる」といった単純な話ではありません。実際には、いくつもの要素が複雑に絡み合い、トータルバランスを整えることが最も重要だとされています。ここでは、プロレベルの実践でも活用されている、速さを引き出すためのセッティングの考え方をご紹介します。

まず第一に意識すべきなのは「駆動効率」です。速さの基礎は、モーターから伝わる動力をいかにロスなくタイヤへ届けるかという点にかかっています。これを実現するために多くの上級者は、軸受けやギアのグリスを最小限に抑えたり、ボールベアリングを使用して摩擦を軽減したりしています。また、シャフトやギアの歪みを防ぐためのメンテナンスも欠かせません。

次に考えるべきは「ギア比とタイヤ径の最適化」です。単純に高回転のモーターを使用すれば速くなるわけではなく、コースの構成やマシンの重量に応じてギア比を調整する必要があります。例えば、坂道やジャンプセクションが多いコースでは加速寄りのギア比が好まれ、逆に直線重視のコースでは高速寄りのセッティングが有利です。タイヤの径もこれに連動しており、大径タイヤは最高速を、小径タイヤは加速性能を向上させる特徴があります。

さらに、「ローラーとステーの配置」もスピードに直結します。ローラーが適切な位置に設置されていなければ、コーナリング中にコース壁に接触してロスが発生したり、コースアウトのリスクが増したりします。プロレベルでは、ローラーの高さや角度まで細かく計算されており、走行ラインを最短距離に保つための工夫が施されています。

そのうえで、「重量バランスの調整」も重要です。前方に重心を置くと加速が安定しますが、ジャンプ時に前のめりになりすぎる傾向があります。後方重心では最高速が出やすいものの、カーブでの不安定さが目立ちます。これらを考慮しながら、電池の位置やパーツの配置を微調整することが、速さと安定性を両立する鍵となります。

単純な改造ではなく、こうした複合的な要素を一つひとつ丁寧に調整することが、本当の意味で「速いマシン」を作るための近道です。地道な試行錯誤とコース理解が、プロが速さを維持し続けられる理由の一つなのです。

タミヤ ミニ四駆史上の3大モーターとは?最速を狙うならこの3つ

ミニ四駆の性能を大きく左右する要素のひとつが「モーター選び」です。タミヤからはこれまでに数十種類ものモーターが発売されていますが、その中でも「最速を狙いたい」と考えるユーザーにとって、長年にわたって支持されている“3大モーター”があります。ここでは、それぞれの特徴と活用シーンを比較しながら紹介します。

まず挙げられるのが「ハイパーダッシュ3モーター」です。このモーターは高回転型でありながら、トルクも兼ね備えているため、あらゆるコースに対応できる汎用性の高さが特徴です。中級者から上級者まで幅広い層に使われており、特にストレートとカーブのバランスが取れたコースでは抜群のパフォーマンスを発揮します。ただし、負荷が大きくなるため、マシンの冷却やギアの耐久性をしっかり確保する必要があります。

次に紹介したいのが「マッハダッシュモーターPRO」です。このモデルは、タミヤ公式でも「最高速志向」の設計とされており、直線の長いスピードコースで最大の威力を発揮します。トルクよりもスピードに特化しているため、加速にはやや時間がかかりますが、一度トップスピードに乗れば他を圧倒する伸びを見せます。上級者向けのセッティングが必要ですが、純粋に速さを求めるなら一度は試す価値のあるモーターです。

そしてもう一つが「トルクチューンモーター2」です。意外に思われるかもしれませんが、このモーターは低速域での安定感と加速性能に優れており、テクニカルなコースやスタートダッシュが重要な場面で威力を発揮します。また、電池の持ちが比較的良いため、長時間のレースや周回重視のイベントでも活躍します。最高速を重視するタイプではありませんが、総合力の高いレースでは無視できない存在です。

これら3つのモーターはいずれも長所と短所が明確であり、どれが“絶対”というわけではありません。コースの特性や自分のセッティング技術、さらにマシン全体のバランスに応じて使い分けることが求められます。速さを追求するうえで、モーターは確かに中心的な要素ではありますが、他のパーツやセッティングと組み合わせてこそ、その真価が発揮されるのです。

ミニ四駆 かっこいい改造を極めるための総まとめ

- デザイン重視の改造では、テーマ性と仕上がりの完成度が最も重視される要素となる

- アニメ風や迷彩柄、メタリック塗装などは視覚的に目を引きやすく、人気のスタイルである

- コンデレ入賞作品には、パーツ配置や配色の一体感、工作技術の高さが共通して見られる

- 色使いは2〜3色に絞ってトーンを揃えることで、マシン全体に統一感が生まれる

- プラ板や3Dプリンターで作ったオリジナルパーツは、唯一無二の存在感を演出できる

- パーツを盛りすぎるのではなく、引き算の美学を意識することで上品さと完成度が増す

- 映えるマシンを作るには、まずベース車両にデザイン性の高い人気車種を選ぶのが効果的

- LEDや透明素材を活用することで、展示やSNSで注目されやすい仕上がりにできる

- 車体全体で配色や素材感を統一することで、写真でも実物でも高い完成度が伝わる

- 魔改造ではレギュレーションに縛られない自由な発想が武器になり、見る人に強い印象を残せる

- 装飾や改造の重量が走行に影響するため、展示用と実走用を分けて製作するのが無難

- かわいくてかっこいい仕上げを目指すなら、色の組み合わせと装飾パーツの選定が重要になる

- デザイン性に優れた改造パーツは、外観の印象を大きく変えながらも実用性を損なわない

- 初心者はまず必要な工具や基本パーツを揃えてから、改造を段階的に楽しむと良い

- 上級者のテクニックには、重心調整やローラー配置、ギア比調整など細部への工夫が詰まっている

関連記事