100均で買えるカッターで切れる板を探していると、ダイソーやセリアにはどんな種類があるのか、カラーボードは今でも手に入るのか、どの素材を選べば失敗しないのかが気になる方は多いはずです。手軽に加工できる板はDIYや工作、ディスプレイづくりなど幅広い用途に使えるため、選び方を間違えると作業のしやすさや仕上がりに大きく影響してしまいます。

最近では100均でもカッターで切れる板の種類が増えており、カラーボードのサイズ違いや素材ごとの特徴、またホームセンターで買える代替素材まで選択肢は年々広がっています。一方で、カラーボードが復活したという噂や、逆に廃盤の情報も見かけるため、どれが最新なのか分かりにくいと感じることもあるでしょう。

この記事では、カッターで切れる板を100均で探している人に向けて、ダイソーとセリアのカラーボードの種類や特徴をはじめ、アクリル板や木材などのカッターで切れる素材、使う道具の選び方までわかりやすく整理して紹介します。用途に合った素材を選び、無駄な買い物や作業のやり直しを避けたい人にとって、役立つ情報をしっかりまとめています。

読み終える頃には、どの板を選べば理想の仕上がりになるのか、あなたの作りたいものにぴったりの素材がイメージできるはずです。DIYの失敗を防ぎ、思った通りの作品づくりを楽しむためにも、ぜひ最後まで読み進めてみてください。

💡記事のポイント

- ダイソーとセリアのカラーボードの特徴と選び方

- カッターで切れる板を100均とホームセンターで比較するポイント

- アクリル板や木材をカッターで切る際のコツと注意点

- 目的別におすすめの100均カッターと補助アイテム

カッターで切れる板を100均で選ぶ|ダイソー・セリアのカラーボード比較と選び方

- カッターで切れるボードとは?その特徴とDIYでの活用シーン

- ダイソーのカラーボードは復活したのか?最新の販売状況

- ダイソーのカラーボードは廃盤なのか?店頭での確認ポイント

- 100均のカラーボードはセリアにもあるのか?違いと選ぶ際のポイント

- ダイソーで買える大きいカラーボードはどれか?サイズ展開まとめ

- ダイソーのカラーボード450×840の使い道と切り方のコツ

カッターで切れるボードとは?その特徴とDIYでの活用シーン

カッターで切れるボードと呼ばれることが多いカラーボードは、発泡スチロール系の素材が芯になっている軽量ボードです。紙やポリスチレンシートで表面を挟んでいるため、普通のカッターナイフでもスッと刃が入るのが特徴です。子どもの工作から大人のDIYまで幅広く使われ、カッターで切れる板 100均の代表格と言える存在です。

軽さと加工のしやすさから、立体作品の芯材、収納ボックスや仕切り、ポップや看板、フォトパネルの土台など、使い道はかなり広がります。特にダイソーのカラーボードのように色付きの商品は、紙を貼らなくてもそのまま見せて使えるため、時間も材料も節約しやすい点が魅力です。

また、カラーボードはノコギリではなくカッターナイフを前提に設計されているため、作業音が静かで、賃貸住宅や夜間の作業でも扱いやすい素材です。切るときは一度で深く切ろうとせず、軽い力で数回に分けてなぞるようにカットすると、断面がきれいに仕上がります。

DIY初心者でも扱いやすい一方で、強度は木材やプラスチック板ほど高くないため、重いものを支える棚板などには不向きです。どの程度の荷重までなら安全に使えるかを意識しながら、飾りや仕切りなど負担の少ない用途を中心に使うと扱いやすくなります。

ダイソーのカラーボードは復活したのか?最新の販売状況

一時期、SNSなどでダイソー カラーボードが店頭から減った、あるいは見つからないという声が増えたことで、ダイソー カラーボードは復活したのか、それとも永久に廃番なのかと不安になった人も少なくありません。実際には、店舗によって在庫状況が違ったり、サイズや色の入れ替えが行われたりしているため、「見かけない=完全に消えた」とは限りません。

近年は、ネットストアや大型店を中心に、大きいサイズのカラーボードが再び並び始めているケースもあります。新しい色や厚みが加わるタイミングで、従来の仕様がなくなっていることもあり、結果として「ダイソー カラーボード 復活」と「別の種類が登場」という情報が混ざっている状態になりがちです。

そのため、ダイソーのカラーボードが欲しい場合は、近所の店舗だけで判断せず、複数店舗の売り場を見て回る、スタッフに在庫や取り扱いを確認する、ダイソーネットストアで検索する、といった複数の方法を組み合わせると状況が把握しやすくなります。

大事なのは、品薄や入れ替えの時期はどうしても見つかりにくくなるという前提を知っておくことです。余裕を持って探せるようなら、必要な数より少し多めに買っておくと、次の制作タイミングでも安心して使えます。

ダイソーのカラーボードは廃盤なのか?店頭での確認ポイント

一方で、ダイソー カラーボード 廃盤という言葉もよく見かけます。これは、特定のサイズや仕様が順次入れ替えられていることが背景にあります。同じカラーボードでも、厚みや色、表面加工が違えば別商品として扱われるため、以前よく使っていたものが棚から消えると「廃盤になった」と感じやすくなります。

本当に廃番かどうかを確かめたい場合は、次のようなポイントを押さえておくと判断しやすくなります。

- 店頭の値札に「在庫限り」や「廃番予定」といった表示がないか

- 同じ売り場に、似たサイズや価格帯の新商品が入っていないか

- 店員さんにJANコードや商品名を見せて在庫状況を確認したか

ダイソーでは、定番品でも急に全店で終了するのではなく、在庫が減りながら新仕様へ切り替わることが多いです。そのため、完全に同じ商品を探すより、「用途に合う近い代替品があるか」を視野に入れて探した方が結果的に早く解決するケースもあります。

カッターで切れる板 100均という視点で見るなら、ダイソー以外にもセリアやホームセンターの類似品が選択肢に入るため、「ダイソーのあのカラーボードでなければ絶対にだめ」という条件でなければ、幅広く比較してみる価値があります。

100均のカラーボードはセリアにもあるのか?違いと選ぶ際のポイント

100均 カラーボードをセリアで探している人も多く、ダイソーとセリアのどちらを選ぶべきか迷いやすいところです。店舗や時期によって品ぞろえは変わりますが、一般的にはダイソーは大きめサイズや色バリエーションが比較的豊富で、セリアは小さめで扱いやすいサイズや、雑貨作りに使いやすいデザイン系の商品が目立つ傾向があります。

選ぶ際は、次のようなポイントを意識すると自分に合った方を選びやすくなります。

- つくりたい作品のサイズに対して余裕があるか

- 必要な色や質感がそろっているか

- 家から通いやすい店舗で安定して在庫があるか

例えば、写真パネルやポスターのバックボードのようにある程度の大きさが必要な場合は、ダイソーのカラーボードを中心にチェックすると選択肢が広がります。逆に、小物のディスプレイ台や小さな仕切りなどを作るなら、セリアの規格で十分足りることも多いです。

また、どちらを選ぶにしても、カラーボードは厚みや表面の仕上げによって切りやすさや強度が変わります。可能であれば、同じ作品を作る前に小さくカットして試作し、カッターの通り具合やボンドの付き方を確認してから本番に使うと失敗しにくくなります。

ダイソーで買える大きいカラーボードはどれか?サイズ展開まとめ

ダイソー カラーボード 大きいサイズを探している人は、店頭でサイズ表記をよく確認することが大切です。売り場では、A4前後の小さなボードから、ポスターサイズに近い大判まで複数の規格が混在して並んでいることがあります。

代表的なサイズ感を整理すると、イメージしやすくなります。

| 種類の目安 | おおよそのサイズ感 | 用途の例 |

|---|---|---|

| 小さめボード | B5〜A4程度 | 小物ディスプレイ、試作、補強材 |

| 中サイズボード | A3前後 | ミニ看板、簡易パーテーション |

| 大きいカラーボード | 約450×840mmクラスなど | 窓の目隠し、背景ボード、棚の背板 |

店舗によって取り扱いが異なるため、すべてのサイズが必ず手に入るわけではありませんが、大きいカラーボードは季節什器や工作コーナー近くなど、少し離れたエリアに置かれていることもあります。ポップ類や発泡スチロール、スチレンボードなどの近くをあわせてチェックすると見つかりやすくなります。

大きなサイズを扱うときは、持ち帰り方法も考えておく必要があります。自転車のかごに入らない場合もあるため、折り曲げたくない場合はマイカーで行く、もしくはネットストアでまとめて注文するなど、移動手段に合わせて購入方法を選ぶと安心です。

ダイソーのカラーボード450×840の使い道と切り方のコツ

ダイソー カラーボード450×840のような大判サイズは、カッターで切れる板 100均の中でも特に使い勝手が良いアイテムです。1枚で大きな面積をカバーできるため、窓の目隠し、撮影用の背景ボード、棚の背板、軽量なパーティションなどに向いています。

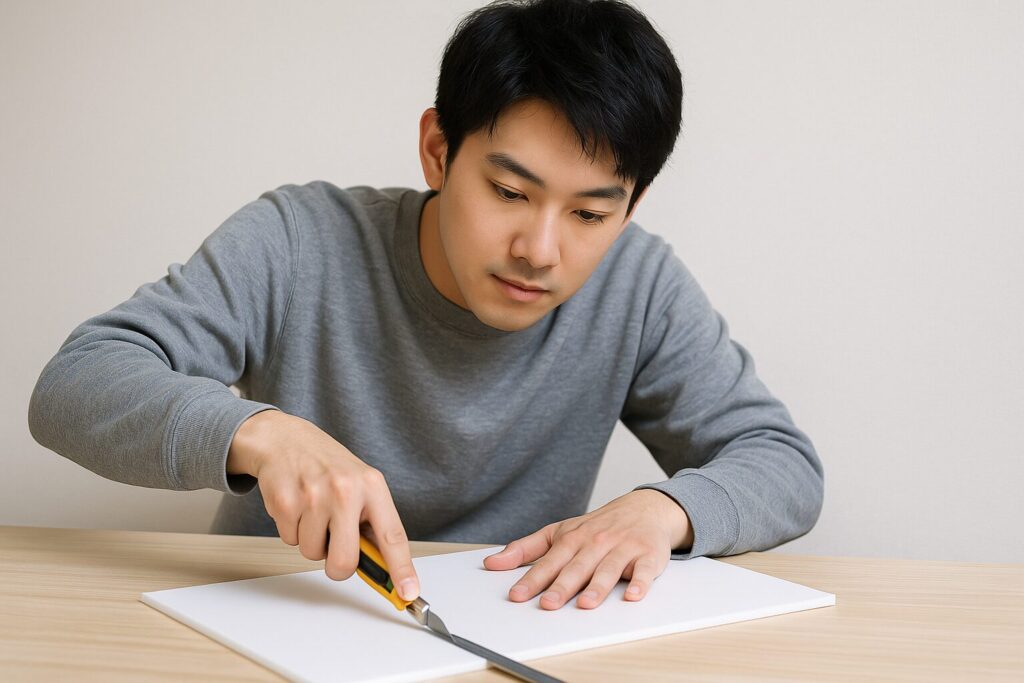

大きさを活かすには、まず完成イメージを紙にラフスケッチし、どの方向から何センチ切り落とすかを決めておくと無駄が減ります。直線をきれいに出したい場合は、金属製の定規を使い、軽い力で何度かに分けてカットします。一度で深く切ろうとすると、刃がそれて曲がったり、ボードの表面が裂けてしまったりしやすくなります。

また、カッター よく切れる状態を保つために、刃はこまめに折って常に新しい刃先を使うことがポイントです。古い刃を使い続けると、表面の紙だけが引きちぎられたようになり、断面が毛羽立って仕上がりが荒くなります。

作業台にはカッター板 100均を敷いておくと、机を傷つけずに安心してカットできます。特に長い直線を切るときは、カッター板がずれないように下に滑り止めシートを敷くと、安定した力で作業しやすくなります。

カッターで切れる板を100均で探す|プラスチック板・木材・専用カッターの選び方

- ホームセンターで買える“カッターで切れる板”とは?代替素材の一覧

- カッター板(カッティングマット)は100均で十分なのか?

- ダイソーのプラスチック板カッターの特徴と正しい使い方

- カッターで切れるアクリル板の選び方と加工時の注意点

- カッターで切れる木材はあるのか?バルサ材など軽量木材の切り方

- セリアの丸く切れるカッターの実力と円切り加工のコツ

ホームセンターで買える“カッターで切れる板”とは?代替素材の一覧

カッターで切れる板 100均が便利である一方、制作物によっては「もっと大きいサイズが必要」「もう少し厚みや強度がほしい」という場面もあります。そんなとき、ホームセンターで取り扱われているカラーボードやスチレンボード、フォームボードは、より専門的な用途にも対応できる素材として有力な選択肢になります。

ホームセンターで販売されるカラーボードは、100均製品に比べて厚みの種類が多く、5mm・7mm・10mmと段階的に選べることが一般的です。表面仕上げの種類も幅広く、両面が白のプレゼンボードや、写真貼りに最適なマット加工されたタイプなど、目的に合わせて選びやすい仕様がそろっています。また、密度が高い発泡素材が使われることが多く、カッターで切っても断面が欠けにくいという特徴があります。

ホームセンターでよく見かける「カッターで切れる板」の例としては、次のようなものがあります。

- 発泡スチロールボード(スチレンボード)

- フォームボード(表面紙貼りタイプ)

- 薄いプラスチックダンボール(プラダン)

- バルサ材などの軽量木材

これらの素材は一般的に100均より価格が高いものの、1枚あたりのサイズが大きく、軽くて丈夫であることから、展示会ブース、作品のベース、建築模型、撮影背景など本格的な制作で活躍します。特に7mm以上のスチレンボードは、反りにくく強度があるため、長期間展示するパネルにも適しています。

カッターで切れる ボードを選ぶ際は、実際に売り場でサンプルを触って素材の硬さやしなりを確かめることが大切です。柔らかすぎる素材は長時間の使用でへたりやすく、逆に硬すぎる素材はカッターを入れる際に力が必要になるため、作業の安全性も考慮する必要があります。

100均と比較すると費用面で差がありますが、長期的な耐久性や仕上がりの美しさを重視するならホームセンター製品のほうが適しているケースも多く、用途によって最適な選択をすることでコストバランスの向上につながります。

カッター板(カッティングマット)は100均で十分なのか?

カッター板 100均は、軽い工作や小物制作などで活躍する便利なアイテムです。A4サイズを中心に複数の規格が販売されており、刃が机に直接当たらないため、最低限の作業環境を整えるには十分です。価格も安く、汚れや傷を気にせず使える点もメリットといえます。

ただし、100均のカッティングマットには、専門メーカーのマットと比べて耐久性に違いがあります。一般的にカッティングマットは「自己治癒構造」と呼ばれる多層構造になっており、刃跡が内側に吸収されることで平らな状態に戻りやすくなっています。しかし、100均のマットは層の数が少なかったり、素材の密度が低かったりするため、深い刃跡が残りやすい傾向があります。

プラダンや厚紙のような固い素材を頻繁に切る使い方をする場合は、マットが歪んだり反ったりする可能性も高まります。また、刃が貫通して机に傷をつけるケースもあるため、力を入れたカット作業にはあまり向いていません。こうした作業を頻繁に行う人や、長期間使用したい人は、専門メーカーの厚手マットを検討する価値があります。

一方、カッターで切れる板 100均を使った軽いDIYや、薄い紙のカットが中心であれば、100均のマットでも十分実用的です。刃をこまめに折る、無理な力で深く切り込まないなど、扱い方を工夫するだけで寿命が伸びるケースもあります。

さらに耐久性を補強したい場合は、100均のカッター板の下に厚い段ボールを敷いて二層構造にする方法があります。これにより、刃が貫通しても机の表面を守れるだけでなく、マットの歪みを軽減できるため、コストを抑えながら作業環境を整える方法として有効です。

ダイソーのプラスチック板カッターの特徴と正しい使い方

プラスチック板カッター ダイソーは、薄めのプラスチック板に溝を入れ、折り割るために使われる専用の工具です。一般的なカッターナイフでは切断しにくい硬いプラスチック素材にも対応できる点が特徴で、アクリル板や塩ビ板のDIY加工を行う人から注目されています。

このカッターは、刃先が鋭く尖った形状をしており、プラスチック表面に細かな筋を入れることで割れを誘導し、直線的に折り割ることができます。板の表面に直接切り込みを入れるよりも、溝でガイドラインをつくるイメージで扱うと安全性が高まります。

正しい使い方の流れは以下の通りです。

- 定規をしっかり押さえて、切りたいラインに沿って溝を引く

- 1回ではなく複数回、軽い力で溝を深くしていく

- 溝が十分深くなったら、机の角を使って折り割る

- 割れた断面を紙やすりで整えて仕上げる

プラスチック板は粘りがある素材のため、1回で切り落とそうとすると刃が滑りやすく、ケガにつながる危険があります。ゆっくり時間をかけて溝を深くすることが安全な作業のポイントです。

また、店舗によってはプラスチック板カッターの取り扱いが減っているケースもあります。工具売り場で見つからない場合は、文具コーナーに置かれている専用アクリルカッター、工具コーナーの小型のこぎりタイプ(ミニノコ)などを代替として利用できます。素材の厚みや硬さに合った工具を選ぶことで、失敗や破損のリスクを大幅に減らせます。

カッターで切れるアクリル板の選び方と加工時の注意点

カッターで切れるアクリル板を扱う際にまず確認したいのが「厚み」です。一般的に、2mm以下の薄いアクリル板であれば、カッターや専用のアクリルカッターで筋を付けて折り割る方法が利用できます。ただし、厚みが3mmを超えるアクリル板になると、カッターでは切断が難しくなり、電動工具(ジグソー、ルーターなど)を用いる必要があるケースが増えます。

アクリルは硬く透明性が高い反面、割れや欠けが発生しやすい素材でもあります。加工時には次のような点に注意が必要です。

- 筋付けの力を一定にし、無理に深く切り込まない

- 表面を保護するために養生テープを貼る

- 固定が甘いと割れてしまうため、クランプでしっかり固定する

- 削りくずが鋭いため、手袋と保護メガネの着用が望ましい

アクリル板は温度変化にも弱く、急な力や衝撃が加わると割れやすい性質があります。焦らずゆっくりと作業し、特に透明な板の場合は傷が非常に目立ちやすいため、作業台には柔らかい素材のマットを敷いて丁寧に扱うと仕上がりが美しくなります。

大きなアクリル板を扱う場合、100均のカッター板だけでは作業スペースが足りず板がたわむことがあるため、安定した平面で作業することも重要なポイントです。

カッターで切れる木材はあるのか?バルサ材など軽量木材の切り方

カッターで切れる 木材としてよく利用されるのが、模型製作で知られるバルサ材や、0.8mm〜1mm厚程度のごく薄いベニヤ板です。バルサ材は木材の中でも密度が低く、軽量で柔らかいため、鋭いカッター よく切れる刃を使えば、何度か切り込みを重ねることで比較的容易に切断できます。

ただし、木材は繊維方向によって切断のしやすさが大きく変わり、繊維に沿って切る場合はスムーズでも、繊維を横切る切断では割れや欠けが発生しやすくなります。このため、まず軽く筋を付けてから折り曲げるように処理することで、繊維の流れに逆らわず切断ができ、安全性・仕上がりともに安定します。

力任せに切ろうとすると刃が大きく滑り、思わぬ方向へ進んでしまう危険があります。刃を多く出しすぎず、短く固定して少しずつ切り進めるのがおすすめです。特に細いパーツを切る場合は、指先が近くなるため、細心の注意を払いましょう。

バルサ材は軽量で加工しやすい一方で、そのままでは強度が十分でない場合があります。カラーボードと組み合わせて内部骨組みに使用すると、軽量でありながら強度を補えるため、ジオラマ制作や立体作品の補強材として非常に有用です。カッターで切れる板 100均をメインに使いつつ、木材を補助的に導入することで、制作の幅が大きく広がります。

セリアの丸く切れるカッターの実力と円切り加工のコツ

セリアで販売されている“丸く切れるカッター”という工具を探している方に向けて、その実力・使い方・円切り加工のコツを詳しく解説します。ただし、現時点では「セリアに常時取り扱いがある」という確証は少なく、店舗によって在庫状況にばらつきがある点も含めてご紹介します。

実力:セリアにおける丸く切れるカッターの現状

セリアで丸く切れるカッターを探した複数の情報源によれば、ダイソーでは「コンパスカッター」「サークルカッター」などの名称で扱われている商品が確認されていますが、セリアでは同種の商品が「見つからなかった」「取り扱いが確認できない」という声が多く上がっています。

例えば、100均情報サイトでは「サークルカッターはダイソーには売っているものの、セリア・キャンドゥには売っていない」という記録があります。どこで買える?売ってる

つまり、セリアで「丸く切れるカッター」を購入したい場合、在庫確認や店舗による品揃え差を前提に動くことが賢明です。

そのうえで、もしセリアで入手できる場合、その実力(紙・薄板の円切り精度など)を判断するためのポイントを押さえておきましょう。市販の高性能円切りカッター(例:NT 円切りカッター iC‑1500Pなど)と比べると、100円商品の仕様には以下のような制約が想定されます。

- 切断可能な素材が「紙/薄めのプラ板」あたりに限定される可能性が高い

- 円の直径範囲や目盛り精度が低めで、数センチ程度の小さい丸しかきれいに切れない可能性

- 替え刃の有無や刃の材質・刃持ちが性能差につながる

このため、セリアで購入できたとしても「手軽な工作/紙素材用として使うなら十分」ですが、「厚めのプラ板や木材を円く切りたい」というような用途には向かない可能性があります。

円切り加工のコツ

たとえ工具が“丸く切れる”仕様であっても、きれいな円を仕上げるには「使い方」が大きく仕上がりを左右します。以下に円切り加工の具体的なコツをまとめます。

- 素材の固定を確実にする

切りたい板・ボード・紙等を作業台に対してずれないようにマスキングテープや両面テープで軽く固定します。回転刃(または中心軸)を使用するタイプでは、支点がブレると円が歪む原因になります。 - 中心(支点)を正確に合わせる

カッターの中心軸や針を、切り取りたい円の中心にしっかり押し当ててから切り出します。支点がずれると、刃を回す際に「楕円」や「波型」にゆがんでしまいます。 - 刃を数回軽く通すようにする

一度で深く切ろうとすると刃が跳ねたり滑ったりしやすいため、薄手の素材でも「軽い力で何回かトレース」してから最終的に切り離すのがおすすめです。特にプラ板やカラーボードなど硬めの素材では、この手法が安全です。 - 素材の厚み・硬さに応じて刃や工具を選ぶ

紙や軽めのボードなら100均の丸く切れるカッターで十分でしょう。しかし、プラ板・木材・厚手ボードを切る場合には、刃材質(SK5など)や、刃の固定方式・交換可能刃が備わっている工具を使った方が安心です。 - 切断後の断面処理を忘れずに

円を切り出したあと、刃の通り道や切り残りがざらついていることがあります。紙やボードなら紙やすり(400番〜600番)、プラ板ならファイル(やすり)で軽く断面を整えると仕上がりが整い、見た目も美しくなります。 - 作業環境と道具の補助を用意する

回転刃やコンパス型カッターを使う際、作業台の下に滑り止めマット、切断用のカッター板、そしてカットラインのガイドとして鉛筆で薄く下書きをしておくと、仕上がりが大きく改善します。

これらのコツを守れば、100均レベルの丸く切れるカッターでも、十分に満足できる円切り加工が可能です。とはいえ、用途に応じて「工具の仕様」と「切る素材の厚み・硬さ」をあらかじめ見極めて選択することが、失敗や手戻りを防ぐ鍵となります。

カッターで切れる板を100均で「ダイソー・セリア」まとめ

- 100均で購入できるカッターで切れる板は手軽で便利だが、サイズや厚みに限界があるため、大きな作品や耐久性が必要な用途では物足りなく感じることがある

- ダイソーやセリアのカラーボードは店舗によって扱いが異なり、在庫の入れ替わりも早いため、欲しいサイズや色を確実に入手するには複数店舗の確認が必要

- ダイソーのカラーボードは復活や廃盤の情報が混在しており、時期や地域によって販売状況が違うため、最新の売り場確認が欠かせない

- 大型作品を制作したい場合、450×840などの大きいカラーボードは背景制作や模型制作に向いており、作業効率も上がる

- ホームセンターで販売されているカラーボードやスチレンボードは厚み・硬さ・仕上げの種類が豊富で、100均よりも仕上がりの質を重視したい場面に適している

- プラダン、フォームボード、バルサ材などはカッターで切れる代替素材として優秀で、目的や素材の特徴に応じて選ぶことで制作の幅が広がる

- カッティングマットは100均でも軽い作業には十分だが、厚みや自己治癒性は専門メーカー品に劣るため、負荷の大きい作業には向かない

- 100均のカッティングマットは刃跡が残りやすく反りが出ることもあるため、消耗品として早めの買い替えを前提に使うと安心

- ダイソーのプラスチック板カッターは、プラスチック表面に溝をつけて折り割る方式のため安全性が高く、初心者でも扱いやすい

- アクリル板は2mm程度までであればカッターで加工しやすいが、3mm以上になると電動工具が必要になり、作業難度や危険度が上がる

- アクリル板は割れや欠けが生じやすいため、作業時には養生テープで保護し、クランプでしっかり固定するなど下準備が加工精度に大きく影響する

- バルサ材は軽量で柔らかくカッターでも切れる木材だが、繊維方向によって割れやすいため、慎重に筋付けしてから切り進める必要がある

- カッターで切れる木材を扱う際には、一度に切ろうとせず段階的に筋付けして折り割る方法が有効で、怪我防止にもつながる

- セリアの丸く切れるカッターは紙や薄いボードの円切り加工に適しており、素材の固定と軽い切り込みを繰り返すことで、きれいな円が仕上がる

- 制作内容や求める強度によって100均素材とホームセンター素材を使い分けることで、コストを抑えながら完成度の高い仕上がりを実現できる

関連記事