プラモデルをきれいに仕上げたいのに、どのヤスリを選べばいいのか分からない。そんな悩みを持つ人は少なくありません。「プラモ ヤスリおすすめ」で検索する多くの人が、ゲート跡の処理がうまくいかない、番手の使い分けが難しい、ガンプラに最適なヤスリの種類が知りたいと感じています。ヤスリは見た目以上に奥が深く、選び方ひとつで作業効率も仕上がりの美しさも大きく変わります。

この記事では、初めてプラモに触れる初心者でも安心して使える基本のヤスリから、ガンプラ製作で活躍する金属・スポンジ・ガラスヤスリ、さらには電動タイプまで幅広く紹介します。用途に合わせた選び方のコツや失敗しやすいポイント、白化を防ぐヤスリがけの方法などもわかりやすく解説していきます。

どのヤスリを選べば自分の作業に合うのか、どう使えばよりきれいに仕上がるのか。このガイドを読み終えるころには、あなたのプラモデル製作がぐっと楽しく、そしてスムーズになるはずです。ぜひ最後まで読んで、理想の仕上がりを手に入れてください。

💡記事のポイント

- 自分に合ったプラモ ヤスリおすすめの選び方と考え方

- ガンプラに適したヤスリの種類ごとの特徴と使いどころ

- 白化を防ぐヤスリがけのコツや番手の目安

- 電動や自作も含めた効率的なヤスリ環境の作り方

プラモのヤスリおすすめ

- プラモに使えるガラスヤスリのおすすめ

- ガンプラに使う鉄ヤスリのおすすめ

- ガンプラに便利な棒ヤスリのおすすめ

- ガンプラで使える100均ヤスリの実力

- ガンプラのヤスリがけで白くなる原因と対策

- ガンプラに最適なガラスヤスリのおすすめ

プラモに使えるガラスヤスリのおすすめ

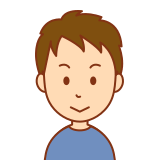

近年、プラモデル用ヤスリの中でも注目度が高まっているのがガラスヤスリです。従来の紙ヤスリやスポンジヤスリと違い、ガラスの表面に微細な凹凸を刻んだ構造になっていて、プラスチックを削りながら同時に磨き上げるような独特の使い心地があります。

プラモ用のガラスヤスリを選ぶときは、まずサイズと厚さを確認するとよいです。ゲート処理がメインなら、幅5〜10ミリ程度の細身のタイプが扱いやすく、パーツの縁や狭い部分にも届きます。面がある程度広い部分の段差消しなら、幅広タイプを選ぶことでガイド面としても活用できます。

特徴としては、削り始めは金属ヤスリに近い感覚でよく削れますが、ゲート跡がほぼ平らになってくると摩擦の感触が変わり、表面をツルツルに整えるモードに移行していくようなイメージです。そのため、一本で荒削りから仕上げまでをカバーでき、番手を何度も持ち替える必要がありません。

使い方のポイントは、強く押し付けず軽い力で一定方向に動かすことです。往復させるよりも、一方向にスッと滑らせる方が平面が出やすく、傷も少なくなります。また、削り粉が目詰まりしてきたら水洗いして乾かすことで、切れ味がかなり回復します。

注意したいのは、ガラスという材質上、落下や強い衝撃には弱いことです。作業中は机の端に置かず、トレーなど定位置を決めておくと破損リスクを抑えられます。ケース付きのモデルを選んでおくと、持ち運びや保管も安心です。

ガラスヤスリは万能というより、ゲート処理や目立つパーティングライン消しに非常に強い道具です。広い面の全体処理や曲面を優しくなじませたい場面では、スポンジヤスリや紙ヤスリと組み合わせて使うことで、作業効率と仕上がりの両方を高めることができます。

ガンプラに使う鉄ヤスリのおすすめ

ガンプラの加工でしっかり平面を出したい、厚みのある部分を大胆に削りたいという場面では、鉄ヤスリの出番です。金属製のヤスリは剛性が高く、たわまないため、まっすぐな面やシャープなエッジを作るのに向いています。

選び方の軸になるのは、形状と目の種類です。形状は平、半丸、丸が基本で、ガンプラでは平ヤスリがもっとも使用頻度が高くなります。平ヤスリは装甲の平面や合わせ目消しに活躍し、半丸や丸はスラスターの内側や丸みのあるパーツの整形に便利です。

目の種類は、単目と複目があります。単目は一方向に溝が刻まれていて、削り跡がきれいで目詰まりしにくいのが特徴です。複目は溝がクロスしていて切削力が高く、硬いパテや厚いプラを素早く削るのに適しています。ガンプラ用としては、単目寄りの模型専用鉄ヤスリを選ぶと扱いやすく、削った後の紙ヤスリ移行もスムーズです。

番手としては、鉄ヤスリ自体は紙ヤスリのような細かい数字ではなく、中目、細目といった表記であることが多いです。中目はゲート跡や大きな段差の処理用、細目は仕上げ寄りの整形に使うイメージで、最終的な傷消しは紙ヤスリに任せるとバランスがよくなります。

使うときは、ヤスリ全体を面で当てることを意識すると、面が波打ちしにくくなります。先端だけでゴリゴリと動かすと、局所的に削れ過ぎてしまうので注意が必要です。また、プラ粉が溝に詰まってきたら、ブラシや歯ブラシでこまめに掃除すると切れ味が持続します。

鉄ヤスリは一度買えば長く使える道具なので、初心者のうちから1セット持っておくと、表面処理の精度を大きく引き上げることができます。平、半丸、丸がセットになった基本セットをベースに、慣れてきたらプラ専用の高性能モデルを追加するのがおすすめです。

ガンプラに便利な棒ヤスリのおすすめ

棒状のスティックヤスリや棒ヤスリは、ガンプラの細かな部分を仕上げるうえで非常に使いやすい道具です。ランナーのゲート跡や、装甲の段差、関節周りの狭い隙間など、紙ヤスリを指で持つだけでは届きにくい部分にしっかりアクセスできます。

棒ヤスリには、金属製のものと、プラスチックや硬質板に研磨材を貼ったスティックタイプがあります。ガンプラ 棒ヤスリ おすすめとしては、まずスティックタイプから試してみるとよいです。芯材にコシがあるため、紙ヤスリを当て木に貼った状態と同じ感覚で扱え、平面を出す練習にもなります。

スティックヤスリは、硬さによって使い分けができます。柔らかめのものは少ししなって曲面にフィットしやすく、装甲の緩いカーブを整えたいときに便利です。硬いタイプは、合わせ目消しや角をシャープに立てたい場面に向いていて、エッジラインを崩さずに削ることができます。

サイズも重要で、幅の狭いスティックは、シールドの裏面やビームサーベルラックの隙間など、細かいディテールの合間に差し込んで使えます。一方、幅広のスティックは、太もも装甲のような広い面をまっすぐ削るときに頼りになります。

番手は、#240〜#400程度の粗めと、#600〜#800前後の中~細目を用意しておくと安心です。粗めでゲート跡や段差を素早く落とし、中~細目で傷をならしていく流れにすると、後の紙ヤスリ仕上げが楽になります。

棒ヤスリは、慣れてくると「ここをあと少しだけ削りたい」という微調整に欠かせない存在になっていきます。いきなりたくさん揃える必要はなく、まずは数本入りのアソートセットから試して、よく使う番手や硬さを見つけていくと、自分の作業スタイルに合った構成が自然と見えてきます。

ガンプラで使える100均ヤスリの実力

コストを抑えて工具を揃えたい人にとって、100円ショップのヤスリは非常に魅力的な選択肢です。ガンプラ ヤスリ 100均と検索する人も多く、実際にダイソーやセリアなどのアイテムだけで一通りの表面処理をこなしているモデラーもいます。

100均でよく見かけるヤスリは、紙ヤスリのセット、スポンジヤスリ、スティックヤスリ、金属ヤスリなどです。紙ヤスリは番手の表記が少し大雑把なこともありますが、粗削り用には十分使えます。スポンジヤスリも、曲面の整形では価格以上に働いてくれることが多いです。

一方で、注意したい点もあります。まず、研磨粒子の質や台紙の強度は、模型メーカーの専用品に比べるとばらつきがあります。同じ番手表記でも削れ具合が違ったり、目詰まりしやすかったりすることがあるため、最初は使い捨て感覚で試してみるのが無難です。

ガンプラに使う場合は、以下のような使い分けが現実的です。

・ゲート跡の大まかな除去やパテの粗削りには、100均の紙ヤスリやスポンジヤスリを活用する

・仕上げの番手や、失敗したくない部分の処理には、模型専用の高品質なヤスリを使う

こうすることで、消耗の激しい荒削り部分のコストは抑えつつ、仕上がりに直結する工程には信頼性の高い道具を投入できます。

また、100均のスティックヤスリは、自作の当て木のベースとしても活用できます。表面のヤスリがヘタってきたら、上から模型用の紙ヤスリを両面テープで貼り替えることで、安定した持ち手として再利用できるため、コストパフォーマンスがより高まります。

100均ヤスリは万能ではありませんが、使いどころを見極めれば、ガンプラ製作の強い味方になります。特に初心者のうちは、まず安価な道具でヤスリがけの感覚をつかみ、必要に応じて少しずつ専用品を追加するという段階的なステップがおすすめです。

ガンプラのヤスリがけで白くなる原因と対策

ガンプラの表面をヤスリがけしたとき、成形色のパーツが白くなる現象に悩む人は多いです。これは、ガンプラ ヤスリがけ 白くなると検索される典型的な悩みで、原因を理解しておくことで、ある程度コントロールできるようになります。

白化の主な原因は、プラスチック表面に細かい傷が無数について光を乱反射すること、そして局所的に応力がかかって樹脂内部に細かなクラックが生じることです。特に、ABS素材や濃い成形色のパーツでは白化が目立ちやすくなります。

粗すぎる番手のヤスリで強くこすったり、同じ場所を何度も力任せにこすったりすると、傷の深さと密度が増し、白く曇ったような状態になります。また、ニッパーで強く切りすぎてゲート周りがすでにストレスを抱えている場合、そこにヤスリの力が加わることで白化を誘発しやすくなります。

対策としては、まずニッパーの段階で無理な一発切りを避け、二度切りで余裕を残しながら切り離すことが大切です。そのうえで、ヤスリの番手はあまり低すぎるものから始めず、#400〜#600程度を起点にして、早めに#800〜#1000以上の番手に移行すると白化を抑えやすくなります。

白くなってしまった部分は、より細かい番手で丁寧に研ぎ直すことで、ある程度元の色味に近づけることができます。さらに、成形色仕上げであっても、つや消しトップコートやクリアコートを吹くことで、白く見えていた傷が目立たなくなるケースも多いです。

どうしても白化が気になる場合は、ガラスヤスリを軽い力で使う方法も有効です。ガラスヤスリは削りながら表面をならす作用があるため、力を入れすぎないよう注意しながら使うと、一般的な紙ヤスリよりも白化を抑えやすい傾向があります。

ヤスリがけで白くなること自体は、ある程度避けられない部分もありますが、原因と対処法を理解しておけば、無塗装仕上げでも十分きれいな見た目を目指せます。どうしても気になる部分は思い切って部分塗装でカバーするなど、柔軟に対処していくとストレスが減っていきます。

ガンプラに最適なガラスヤスリのおすすめ

ガンプラに特化して考えると、ガラスヤスリは特にゲート処理とパーティングライン消しで大きな効果を発揮します。ガンプラ ガラスヤスリおすすめを選ぶ際は、「どの工程でメインに使いたいか」を意識すると、自分に合った1本が見つけやすくなります。

まず、ゲート処理用としては、幅5〜10ミリ程度のスティック型が扱いやすいです。このサイズなら、ランナー跡が残りやすい薄い装甲の縁や、バーニアの外周など、細かい部分にもフィットします。切削力は#400〜#600相当のものが多く、短時間で出っ張りをならすことができます。

パーティングラインや合わせ目の段差をなだらかに消したい場合は、やや幅広のタイプや、複数の粗さがセットになったガラスヤスリも便利です。粗めで段差を取り、細かい面で表面をならしていくことで、紙ヤスリの工程を短縮しながら、均一な面を作りやすくなります。

ガンプラで特にありがたい特徴は、削った部分が半光沢〜光沢気味に仕上がることです。成形色仕上げで光沢感を残したいキットでは、ガラスヤスリだけでゲート跡をほとんど目立たなくすることも可能です。逆に、全体をつや消しで仕上げたい場合は、仕上げにメラミンスポンジで軽くこするなど、追加の一手間を加えると質感を整えやすくなります。

扱いには多少の慣れが必要ですが、一度使いこなせるようになると「ゲート処理の時間が半分になった」と感じる人も多いです。特に、ランナー数の多い大型キットや、同じ形状のパーツが大量にあるHGシリーズでは、その効果を実感しやすくなります。

ガラスヤスリは価格帯としてはやや高価な部類に入りますが、耐久性が非常に高く、正しく扱えば長期間使い続けられます。ガンプラ製作の頻度が高い人ほど、投資効果を感じやすい道具だと考えてよいでしょう。

プラモデルのヤスリの使い方

- ガンプラ初心者におすすめのヤスリ選び

- ガンプラで使うヤスリは何番が適切か

- ガンプラのヤスリは何番まで使えばよいか

- プラモデルに使える電動ヤスリの選び方

- プラモデルのヤスリを自作する方法

- ガンプラのヤスリがけの正しい手順

ガンプラ初心者におすすめのヤスリ選び

ガンプラ ヤスリ 初心者の場合、最初から多種多様なヤスリを揃える必要はありません。むしろ、用途がはっきりした少数の道具に絞った方が、使い方を覚えやすく、結果として仕上がりも安定しやすくなります。

最初の一歩としておすすめできるのは、紙ヤスリの基本番手セットと、スポンジヤスリ、そしてシンプルなスティックヤスリの組み合わせです。紙ヤスリは#400、#600、#800、#1000あたりを揃えておくと、ゲート跡の除去から表面仕上げまで一通り対応できます。スポンジヤスリは、曲面の多いキットで特に便利で、#400〜#1000程度のセットがあると扱いやすいです。

スティックヤスリは、当て木+紙ヤスリを自作するのが面倒な初心者にとって、非常に頼もしい道具になります。幅1センチ前後のスティックを数本持っておくことで、平面をまっすぐ削る感覚や、エッジを残しながらゲート跡をならすコツがつかめるようになります。

ガンプラ 鉄 ヤスリ おすすめのような本格的な金属ヤスリや、ガラスヤスリは、基本のヤスリがけに慣れてから追加するとよいです。いきなり高性能な道具に頼ってしまうと、削り具合のコントロールが難しく、逆に失敗の原因になってしまうことがあります。

初心者のうちは、「削りすぎない」ことが何よりも大切です。そのため、番手はあまり粗いものから使い始めず、#400〜#600程度を基準にしながら、様子を見つつ作業を進めていくと安心です。慣れてくるにつれて、もっと粗い番手やガラスヤスリなども少しずつ使いこなせるようになっていきます。

最初から完璧な道具セットを目指す必要はなく、まずは「これだけあれば一通り仕上げられる」という最低限のセットを作り、そこから自分の好みや作業スタイルに合わせて少しずつ拡張していくのが、挫折しにくい進め方です。

ガンプラで使うヤスリは何番が適切か

ガンプラ ヤスリ 何番という疑問は、とても多くの人が抱えています。番手は数字が小さいほど目が粗く、大きいほど目が細かくなる仕組みですが、「では実際にどの数字を使えばいいのか」が最初は分かりづらいところです。

一般的な目安として、ガンプラのゲート処理では#400〜#600あたりからスタートするケースが多いです。ニッパーである程度まで切り詰めた後、残った小さな凸部分を#400で落とし、その後#600で慣らしていくと、段差を効率よく消すことができます。

装甲の表面処理や合わせ目消し後の慣らし作業には、#800〜#1000あたりが活躍します。このあたりの番手を丁寧にかけておくと、塗装前の下地として十分滑らかな状態になり、成形色仕上げでも光の当たり方がきれいになります。

細かい傷をさらに減らしたい場合や、光沢塗装を前提としている場合は、#1200〜#2000の高番手も使われます。ただし、高番手に進むほど時間はかかるため、全パーツを極端な高番手で仕上げる必要はありません。目立つ部分や光沢が出やすい部分を重点的に高番手で処理し、見えにくい箇所は#800〜#1000程度で止めるなど、メリハリをつけると作業量を抑えられます。

また、素材によっても適切な番手は変わります。軟らかいプラやABSパーツは、粗い番手でこすると白化しやすいため、#600以上から慎重に入ると安心です。逆に、パテ盛りやレジンパーツなどは硬いので、#240〜#320の番手から入っても問題ない場合が多いです。

番手の数字はあくまで目安であり、実際には「どれくらい削りたいのか」「どこまで傷を残したくないのか」によって最適な選択が変わってきます。最初は基本の番手構成をガイドとして使い、実際に削りながら「この番手だと削れすぎる」「もう少し細かい方が安心」など、自分の感覚を調整していくことが大切です。

ガンプラのヤスリは何番まで使えばよいか

ガンプラ ヤスリ 何番までという問いは、仕上がりにどこまでこだわるかを決めるテーマでもあります。番手を上げていけばいくほど表面は滑らかになりますが、その分作業時間も増えます。自分の目指す完成イメージに応じて、現実的な落としどころを決めておくことが、継続して楽しむうえでのポイントです。

無塗装で成形色仕上げを目指す場合、よく見える外装パーツは最低でも#1000まではかけておくと、ヤスリ傷がかなり目立たなくなります。さらにこだわるなら、#1500〜#2000まで進めることで、手触りと見た目がぐっと良くなります。顔や胸部、肩アーマーなど、視線が集まりやすい部分は高番手まで丁寧に仕上げる価値があります。

部分塗装や全塗装をする場合は、塗料の種類によっても変わります。つや消し塗装であれば、#800〜#1000程度でも十分なことが多いです。表面にわずかに残ったヤスリ目は、つや消しのザラッとした質感の中に紛れやすく、ほとんど気にならなくなります。一方、光沢塗装やメタリック塗装を行う場合は、下地の傷がそのまま反映されやすいため、#1500〜#2000まで丁寧にかけておくと安心です。

高番手のヤスリをどこまで追い込むかは、キットのサイズやディテール量にも左右されます。HGクラスの小型キットであれば、すべてを#2000まで仕上げるのは現実的ではないかもしれません。その場合は、胸や頭部など目立つ部分だけ高番手、他は#800〜#1000で止めるといったやり方が効率的です。

また、スポンジヤスリやガラスヤスリを併用することで、番手を上げる回数を減らすことも可能です。ガラスヤスリである程度まで平滑にした後、#1000〜#1500程度のスポンジヤスリで軽くなでるだけでも、見た目に十分なレベルに達することがあります。

要するに、「何番まで使えばよいか」は、作業量とこだわりのバランスで決めることになります。最初は#1000をひとつのゴールとし、仕上がりに物足りなさを感じたときに、段階的に高番手を追加していくと、無理なくクオリティアップを図ることができます。

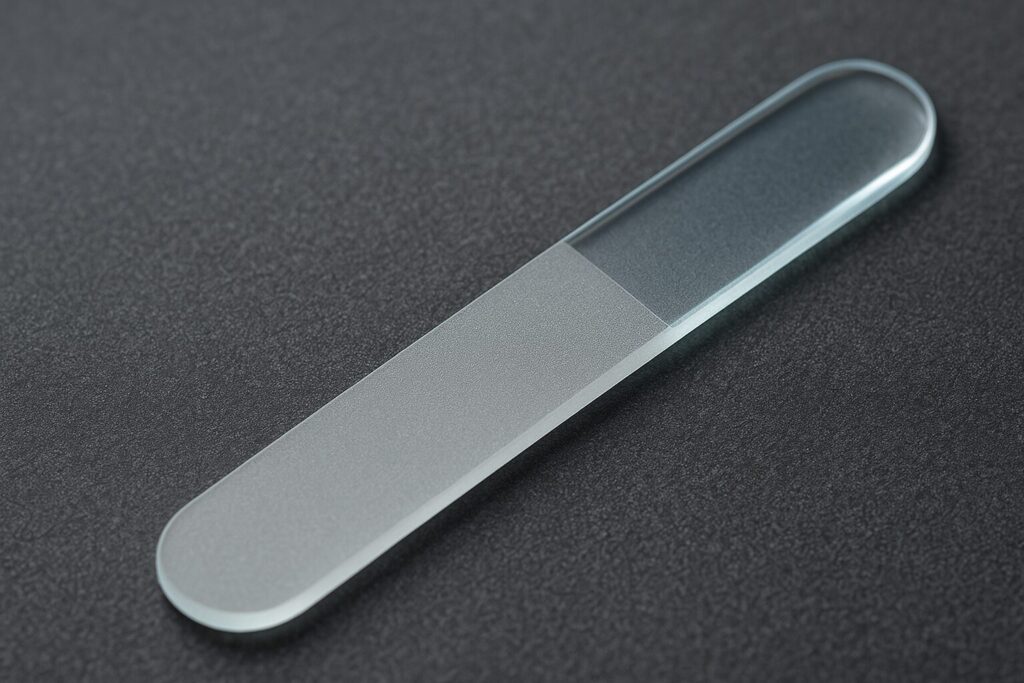

プラモデルに使える電動ヤスリの選び方

プラモデル ヤスリ 電動は、作業量が多いときに強い味方になります。大量のゲート処理や広い面の均一な削り出しを手作業で続けていると、時間も体力も大きく消耗しますが、電動ヤスリを導入することで、その負担を大幅に軽減できます。

電動ヤスリにはいくつかのタイプがあります。

・ペン型のリニアサンダー:先端が前後または左右に微振動して削るタイプで、ガンプラとの相性が非常によいです。細かな部分にも入りやすく、削りすぎにくい特徴があります。

・回転式のルーター:先端に様々なビットを装着し、回転力で削るタイプです。削る力が強い反面、プラスチックが熱で溶けたりえぐれたりしやすいため、扱いにはかなりの慣れが必要になります。

ガンプラをメインに考えるなら、最初に選ぶのはペン型のリニアサンダーがおすすめです。専用のヤスリパッドを貼り替えて使うタイプなら、番手の切り替えも簡単で、ゲート処理から仕上げ寄りの研磨まで一本でこなせます。

選ぶ際のポイントは、振動のストロークと回転数、握りやすさ、そして重量です。ストロークが大きすぎると削れすぎやすく、逆に小さすぎると作業時間が伸びてしまいます。ガンプラ向けには、細かなストロークで高めの振動数を持つモデルが扱いやすいバランスになりやすいです。

また、長時間使っても手首や指が疲れにくい形状であるかも大切です。グリップ部分が細すぎると力が入りにくく、太すぎると持ち替えがしにくくなります。可能であれば、店頭で実際に握ってみて、自分の手に合う太さや重さかどうかを確認すると失敗しにくくなります。

電動ヤスリを使う際は、手作業以上に「削りすぎ」に気をつける必要があります。パーツに当てる時間を短く区切り、小まめに状態を確認しながら作業を進めることが大切です。特に角やエッジ部分は、あっという間に丸まってしまうことがあるので、最後の仕上げは手作業で行うなど、役割分担を意識すると安心です。

電動工具は高価なものも多いですが、ガンプラ製作の頻度が高い人や、大型キットに挑戦することが多い人にとっては、時間と体力を節約できる強力な投資になります。まずは入門向けのモデルから試し、自分の作業スタイルに合うかどうか確かめてみるとよいでしょう。

代表的な電動ヤスリの比較表

| タイプ | 特徴 | 向いている作業 |

|---|---|---|

| ペン型リニアサンダー | 微振動で削りすぎにくい | ゲート処理、合わせ目消し |

| 回転式ルーター | パワーが強く硬い素材も削れる | レジン、金属、重度の加工 |

| ベルトサンダー系 | ベルト面で均一に削れる | 広い面の整形、大量パーツ処理 |

このように、それぞれ得意分野が異なるため、プラモデル中心ならペン型リニアサンダーを軸に考え、必要に応じて他のタイプを追加していく構成が現実的です。

プラモデルのヤスリを自作する方法

プラモデル ヤスリ 自作は、コストを抑えながら自分好みの使い勝手を追求したい人にとって、とても魅力的な選択肢です。市販のヤスリではカバーしきれないサイズや形を、自分の作業内容に合わせて作れるのが大きな利点です。

最も手軽なのは、当て木+紙ヤスリの自作です。ホームセンターで売っている細い木材やプラ板、不要になったプラランナーなどをベースにして、両面テープで紙ヤスリを貼り付ければ、即席のスティックヤスリができます。幅や長さ、厚みを自由に調整できるため、狭い隙間用や長い面出し用など、用途に特化した形状を用意できます。

さらにこだわる場合は、スポンジシートと紙ヤスリを組み合わせて自作スポンジヤスリを作る方法もあります。薄いスポンジに紙ヤスリを貼ることで、市販の製品にはない厚みや硬さのカスタムヤスリが作れます。例えば、1ミリ厚のスポンジを使えば、狭い溝にも差し込める柔軟性と、紙ヤスリより少しだけクッション性のある使い心地を両立できます。

両面テープを使う際は、できるだけ薄手で粘着力の高いものを選ぶと、ヤスリ面がたわみにくくなります。また、貼り替えが前提であれば、剥がしやすさも考慮して選ぶと、ベース部分を長く使い続けられます。

自作ヤスリのメリットは、使い捨て前提でどんどん作れることです。番手ごとに複数の形状を用意しておいて、切れ味が落ちたら躊躇なく新しいものに取り替えられます。これにより、常に気持ちよく削れる状態を維持できるため、ストレスの少ない作業環境を整えやすくなります。

市販品と自作品を組み合わせることで、コストパフォーマンスと使い勝手の両方を高いレベルで両立できます。市販の高性能ヤスリはゲート処理や見せ場の仕上げに、自作ヤスリは荒削りや広い面の整形に回すといった使い分けをすることで、手元の工具がさらに活きてきます。

ガンプラのヤスリがけの正しい手順

ガンプラの仕上がりを左右する工程として、ヤスリがけは非常に重要な位置付けにあります。樹脂パーツは素材の性質上、ゲート跡やパーティングラインが残りやすいため、適切な手順で表面を整えることが完成度の向上につながります。このセクションでは、効率的かつトラブルを避けながら作業を進めるための流れを詳しく解説します。

まず、ゲート跡を処理する際には、最初にニッパーでやや余裕を持って切り離す方法がよく採用されます。樹脂にかかる応力を最小限に抑えることで、白化を防ぎやすくなるためです。切断後、より細かい箇所に対しては、600番前後のヤスリを使って段階的に整えていきます。この番手は、最初の荒削りを行う際に表面を大きく崩しすぎず、コントロールしやすい傾向があります。

その後、800番や1000番といった中間番手へ移行し、より均一な表面へ近づけていきます。番手を上げていく理由は、傷の深さを徐々に浅くし、最終的に肉眼で見えない程度まで滑らかにするためです。特に光沢仕上げを目指す場合は、中間番手の工程を丁寧に行うことが後の塗装工程で大きな差となって表れます。

最後に、2000番や3000番の仕上げ用スポンジヤスリを使って全体を整えます。この段階では、表面を削るというよりも、細かな傷を均一化し、質感を調えることが目的となります。特にガラスヤスリは平滑性が高く、均一な削り面を作りやすいため、仕上げ工程に向いているとされています。

なお、樹脂は摩擦熱によって変形しやすいため、ヤスリがけの際は力を入れすぎず、一定方向へ優しく動かすと安定した結果が得られます。また、各工程の間でパーツに付着した粉塵を取り除くことで、不要な傷の発生を抑えられます。こうした基本的な流れを踏まえることで、失敗が少ない滑らかな表面に仕上げることができます。

プラモのヤスリおすすめ完全ガイドまとめ

- ガンプラの完成度は番手を段階的に使い分けることで大きく向上する

- ゲート跡処理は600番前後から丁寧に削ると表面が安定し後工程が楽になる

- 中間番手の1000番付近は表面の粗さを整え全体の均一性を高める重要工程になる

- 仕上げ番手2000番以上は光沢塗装の映り込み品質を大きく左右する重要要素になる

- ガラスヤスリは平面精度が高く初心者でも扱いやすく一定品質を保ちやすい

- 金属ヤスリは削り量を細かく調整でき面出し作業の精度を高める用途に適している

- スポンジヤスリは曲面追従性が高く白化や傷を抑えながら仕上げやすい特徴がある

- 電動ヤスリは作業効率を大幅に上げるが出力調整を慎重に行うことが欠かせない

- ヤスリがけの白化は摩擦熱の発生を抑えることで多くの場合確実に軽減できる

- 力を入れず一定方向へ動かすと樹脂表面への負担が減り安定した削り面を得られる

- 各工程でパーツを清掃すると粉塵が減り不要な傷を抑え仕上がりが整いやすくなる

- 棒ヤスリは細部の形状調整に向き狭い部分でも安定した加工がしやすい特徴がある

- 100均ヤスリは用途を限定すれば十分実用的でコスパの高い選択肢となり得る

- 自作ヤスリは形状を自由に加工でき特殊な部位の整形にも高い柔軟性を発揮する

- 複数種類のヤスリを目的別に使い分けることで最終的な仕上がり品質が大きく向上する

関連記事