ミニ四駆の中でも高い人気を誇るFM-Aシャーシ。しかし「ミニ四駆 fm-a 速くする方法」と検索している人の多くは、どう改造すればスピードを引き出せるのか、どんなセッティングが効果的なのか分からず悩んでいるのではないでしょうか。FM-Aはフロントモーターならではの重心バランスと安定感が魅力ですが、その特性を活かしきるには正しいチューニングの知識と走行データに基づいた工夫が必要です。

この記事では、初心者でも実践できるミニ四駆 FM-A のスピードアップ方法を、基礎から応用まで順を追ってわかりやすく解説します。ギア比の選び方、抵抗抜きの手順、ピニオンギアの調整、そして上級者が実践している駆動系セッティングまで、実際にタイムを伸ばすための具体的な方法を紹介します。

単なる改造テクニックの寄せ集めではなく、「なぜ速くなるのか」という理論も交えながら、あなたのマシンを確実にステップアップさせる内容です。この記事を読み終えるころには、今よりも速く、そして安定した走りを実現できるFM-Aセッティングの全体像がきっと見えてくるはずです。

💡記事のポイント

- ミニ四駆 FM-Aの基礎から応用までの改造とセッティングの道筋

- ミニ四駆 FM-A計測に基づく改善手順とチェックポイント

- コース特性に合わせたギア比と駆動系の考え方

- ミニ四駆 FM-Aの失敗回避と再現性を高めるメンテナンス手順

ミニ四駆 FM-Aを速くする方法【基礎編:初心者でもできるスピードアップの基本】

- ミニ四駆FM-Aの特徴とデメリットを理解して、正しいチューニング方向を決めよう

- ミニ四駆FM-Aの改造で速くする!抵抗抜きによる駆動効率アップのコツ

- ピニオンギアの選び方とギア位置出しによってトルク抜けを防ぐ方法

- ギア比を最適化して、スピードと安定性を両立させるテクニック

- シャフトチェッカーを使って駆動精度を高めるメンテナンス方法

- 初心者がやりがちな失敗例と、正しいセッティング手順のポイント

ミニ四駆FM-Aの特徴とデメリットを理解して、正しいチューニング方向を決めよう

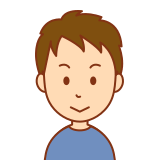

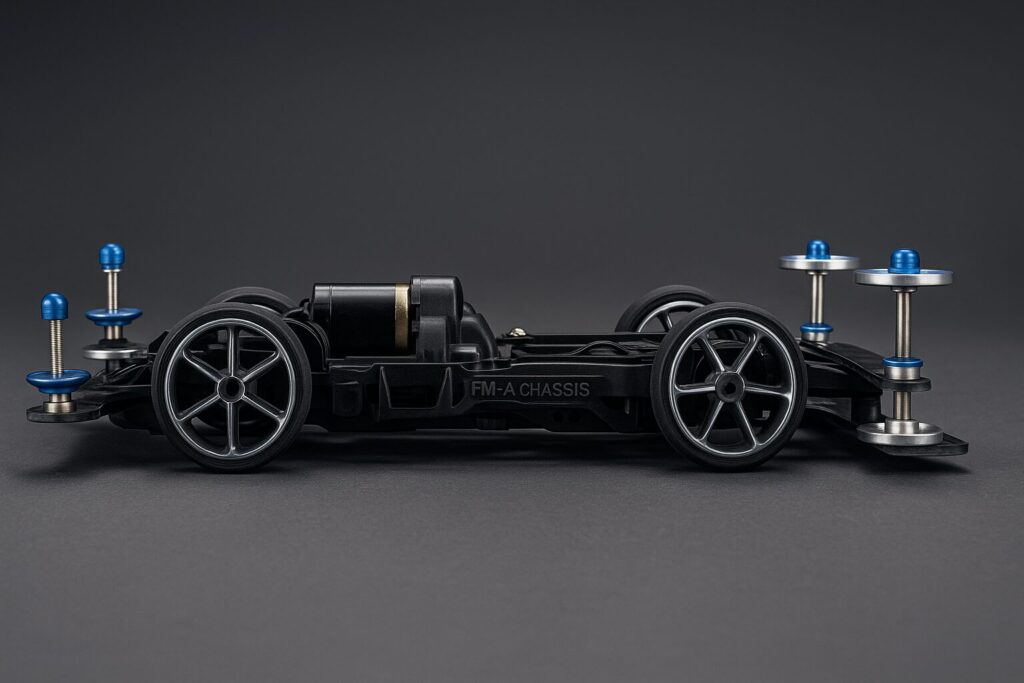

FM-Aシャーシは、タミヤが長年培ってきたミニ四駆開発の中でも特にバランス性能を重視して設計されたフロントモーター構造のシャーシです。モーターが前方に配置されることで、車体全体の重心が前寄りになり、ブレーキやローラーにかかる荷重が均等化しやすい特徴を持っています。この構造により、加速時や減速時の挙動が穏やかで、スロープ登坂やコーナー進入で姿勢が安定しやすく、ジャンプ後の着地時にも前輪が路面をつかみやすい傾向があります。

しかし、前荷重の特性は必ずしも万能ではありません。後方が軽くなることで、リヤタイヤの接地感が弱まり、段差やバンク出口で車体が跳ねやすくなることがあります。また、登り区間ではフロント寄りの駆動トルクが負荷を受けやすく、結果としてモーターやギアの摩耗が早まる場合もあります。このようなデメリットを補うためには、後方にマスダンパーを配置したり、リヤローラーの高さを調整して重心バランスを整えるといった工夫が求められます。

また、FM-Aは整備性に優れており、モーター交換やギア調整が容易な構造です。これにより、テスト走行を繰り返しながら最適化を図ることができる点も大きなメリットです。コースによっては、ブレーキやローラーセッティングを前後で細かく調整することで、路面抵抗やバンク角度に適応させることが可能です。

FM-Aの特性を最大限に引き出すには、まず走行コースの路面抵抗、ドラゴンバックの配置、カーブ角度などの環境要因を分析し、それに合わせて車体の重心と駆動特性を調整することが鍵となります。例えば、テクニカルコースでは安定性重視の重心設計を、高速ストレート主体のコースでは空力と直進性を優先するセッティングを選ぶとよいでしょう。

(出典:タミヤ公式サイト「ミニ四駆 FM-A シャーシ技術情報」 https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/ )

ミニ四駆FM-Aの改造で速くする!抵抗抜きによる駆動効率アップのコツ

FM-Aを速くするうえで、最も基礎的でありながら効果が高いのが抵抗抜きです。抵抗抜きとは、シャーシやギア、軸受部分の不要な摩擦を取り除き、回転抵抗を最小限に抑える作業のことを指します。これを丁寧に行うことで、同じモーター・電池を使用してもスピードや加速性能が大きく向上します。

まず確認すべきは軸受の精度です。ベアリングを使用する場合、外径と内径のクリアランスを測定し、回転方向に微細なズレがないかを確認します。軸穴が歪んでいる場合は、専用のリーマーを使って均等に削り、軸受が真っすぐ入るよう調整します。摩擦を減らすためには、グリスの塗布量も重要です。塗りすぎると粘性が増して抵抗となるため、薄く均一に伸ばすことがポイントです。

ギアに関しては、バリ取りや当たり出しを丁寧に行い、駆動音が小さくなるまで微調整します。ギアの摩耗具合を確認し、偏りがある場合は交換を検討します。プロペラシャフト周辺では、金属シャフトと樹脂パーツの当たり面を軽く磨き、表面の凸凹を滑らかにすることで回転のムラを防ぎます。洗浄には中性洗剤やパーツクリーナーを使用し、完全乾燥後に極少量のオイルを差すと安定した回転性能が得られます。

抵抗抜きを行う際の注意点として、過度な研磨は禁物です。削りすぎるとガタつきが発生し、直進性や耐久性が低下します。わずかに触れる程度の干渉を除去する意識で進めましょう。さらに、パーツの個体差を考慮し、複数セットを比較して最も抵抗の少ない組み合わせを選ぶことも有効です。駆動系の仕上がりを確認するためには、モーターなしでタイヤを軽く回し、惰性でどれだけ長く回転するかをテストする方法が簡単で効果的です。

抵抗抜きは「速くする」ための前提条件であり、セッティングや改造の効果を正しく評価するためにも欠かせない工程です。丁寧なメンテナンスを継続することで、駆動系の信頼性と耐久性を長期間維持できます。

ピニオンギアの選び方とギア位置出しによってトルク抜けを防ぐ方法

ピニオンギアは、モーターの回転エネルギーをギアボックスへ伝達する重要な要素であり、材質・形状・取り付け精度が走行性能を大きく左右します。アルミ製は軽量で高回転に強く、スチール製は耐摩耗性に優れ、長期使用に向いています。一方で、樹脂製はコストが低く静音性に優れますが、摩耗しやすく上級者のレース環境では推奨されません。

ギア位置出しの目的は、ピニオンとスパーギアの噛み合いを最適化し、摩擦損失やトルク抜けを防ぐことにあります。ズレた状態で走行すると、噛み込みによる抵抗増加や、ギア歯の欠損が発生する可能性があります。位置出しの際には、シムやスペーサーを使ってバックラッシュ(歯の隙間)を一定に保ち、ギアがスムーズに回転するよう調整します。理想的なバックラッシュは、モーターを指で回したときに「わずかな遊び」が感じられる程度です。

トルク抜けを防ぐためには、ピニオンをモーターシャフトに圧入する深さを一定にすることが不可欠です。圧入が浅いとギアが抜けやすく、深すぎるとスパーギアと干渉して摩擦が増えます。ピニオンの圧入には専用ツールを使用し、角度を保ちながら均等に押し込むと精度が上がります。装着後は、ギアボックスを閉じる前に手で回して異音や引っかかりがないか確認します。

モーターの取り付けにも注意が必要です。固定ネジを強く締めすぎるとモーターホルダーが歪み、トルクが逃げる原因となります。軽く仮止めした状態で回転テストを行い、最も音が小さく滑らかな位置で本締めする手法が有効です。定期的にピニオンとスパーの摩耗状態を点検し、歯の山が丸くなってきた場合は早めに交換することで、駆動効率を維持できます。

また、公式メーカーであるタミヤが推奨するギアメンテナンス手順やバックラッシュ基準値を参照することで、より信頼性の高いセッティングが可能です(出典:タミヤ株式会社 技術サポート資料 https://www.tamiya.com/japan/ )。

ギア比を最適化して、スピードと安定性を両立させるテクニック

ミニ四駆におけるギア比の最適化は、単なるスピードアップだけでなく、コース全体を通した安定走行の実現にも深く関わる重要な要素です。ギア比とは、モーターの回転数とタイヤの回転数の比率を意味し、モーターの特性や走行環境によって最適解が大きく異なります。ギア比を適切に設定することで、加速性能と最高速度、そしてコーナーの安定性を高い次元で両立することができます。

FM-Aシャーシを使用する場合、前重心の特性を考慮しながら、ギア比を「コース長」「路面抵抗」「モーター特性」の三要素で決定するのが基本です。短距離でカーブが多いテクニカルコースでは、加速寄りのギア比(数値の大きいギア比)を選ぶことで、減速からの立ち上がりを素早くし、安定した周回が可能になります。一方、ストレートが長く、下りセクションが多い高速コースでは、伸び重視のギア比(数値の小さいギア比)を用いることで、モーターの回転を効率的に速度へ変換できます。

モーターの種類によっても最適なギア比は変わります。高回転型のモーター(ライトダッシュ、アトミックチューンPROなど)は、トルクが弱いため、少し重めのギア比に設定してトルクを活かすのが効果的です。一方、トルク型のモーター(トルクチューン2、レブチューンなど)は、軽めのギア比で回転を稼ぐ方が直線の伸びが出やすくなります。ギア比を変更する際は、モーターの発熱やバッテリー電圧の変動にも注意が必要です。特に連続走行による温度上昇は、ギア摩耗や駆動効率の低下につながるため、1ヒートごとに冷却時間を設けると良いでしょう。

ギア比とコース傾向の目安

| コース傾向 | 推奨の考え方 | 想定する狙い |

|---|---|---|

| 短距離・テクニカル | 加速寄りのギア比 | 立ち上がり重視で減速復帰を速くする |

| 中距離・バランス | 中庸のギア比 | コーナーとストレートの妥協点を探る |

| 長距離・高速 | 伸び寄りのギア比 | 最高速域の滞在時間を延ばす |

この表はあくまで一般的な指針であり、実際の最適値は走行環境によって異なります。ギア比を調整する際は、他の条件(タイヤ径、ローラー位置、ブレーキ強度など)を一定に保ちながら、一度に一項目だけを変更し、ラップタイムの差分を記録して分析することが重要です。これにより、どの要素が走行に影響したのかを正確に判断でき、再現性の高いチューニングが可能になります。

また、ギアセットごとの減速比(例:3.5:1、3.7:1、4.0:1)と、モーターのカタログスペック(回転数・トルク値)を照らし合わせて、理論上の最高速度を算出しておくと、セッティングの方向性を明確にできます。タミヤ公式サイトでは各ギアセットの仕様が公開されており、参考にすることで無駄のないギア選定が行えます(出典:タミヤ公式サイト「ギア比早見表」 https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/ )。

シャフトチェッカーを使って駆動精度を高めるメンテナンス方法

ミニ四駆のシャフトは、駆動力をタイヤに伝達する極めて重要な部品であり、そのわずかな歪みが車体の安定性や速度に大きな影響を与えます。特にFM-Aシャーシでは、前後の軸が長いため、シャフトの精度が悪いと振動が発生し、回転ロスやタイヤの偏摩耗につながります。これを防ぐために使用するのがシャフトチェッカーです。

シャフトチェッカーを用いることで、肉眼では見えない微細な曲がりを正確に確認できます。検査の際は、シャフトを回転させながら針先ゲージで歪みを測定し、真円度が保たれているかを確認します。一般的に、0.05mm以上の振れがある場合は走行中の振動が顕著になるため、交換を推奨します。金属製シャフトは一見硬そうに見えても、クラッシュや脱線の衝撃で容易に変形することがあるため、走行ごとの点検が理想的です。

ホイール装着前にシャフトの直線性を確認し、振れのあるものは即座に除外します。装着後も、タイヤの外径と左右の突き出し量を揃えることで、走行時のトルク伝達が均一になります。また、ローラーの高さや接地幅を左右対称に調整することで、コーナリング中の荷重移動が安定し、直進性の向上につながります。

最後に、潤滑の管理も欠かせません。金属シャフトの場合、摩擦熱が発生しやすいため、フッ素系の低粘度オイルを薄く塗布すると摩擦抵抗が軽減されます。ホイールの固定トルクにも注意が必要で、締め付けすぎると回転が重くなり、緩すぎるとガタつきの原因になります。精密ドライバーで軽く締め、指先でスムーズに回るか確認するのが目安です。これらの基本メンテナンスを定期的に行うことで、駆動系の効率と耐久性を長期間維持することができます。

初心者がやりがちな失敗例と、正しいセッティング手順のポイント

ミニ四駆のチューニングにおいて、初心者が最も陥りやすいのは「一度に多くの変更を加えること」です。複数の要素を同時に変えると、どの調整がどの効果を生んだのかが分からなくなり、改善の方向性を見失ってしまいます。速さを安定的に伸ばすためには、段階的な検証が欠かせません。

まず最初に取り組むべきは、駆動抵抗の低減です。軸受、ギア、シャフトなどの抵抗抜きを行い、滑らかに回転する駆動系を整えます。その後、ホイールの真円度を確認し、バランスを取ることで走行中の振動を抑えます。次の工程ではギア位置出しを丁寧に行い、バックラッシュを最適化します。ピニオンとスパーの当たりを確認してから、コース特性に合わせたギア比を決めると、より再現性の高いセッティングになります。

ローラーやブレーキの高さを調整する際は、コースのバンク角度や素材を考慮します。例えば、樹脂路面では摩擦が高いためブレーキを弱めに、木製やカーペット系のコースでは摩擦が低いためやや強めに設定すると安定します。マスダンパーの重量と配置も走行姿勢に大きく関わるため、リヤ寄りに重さを持たせて着地時の沈み込みを緩やかにするのが有効です。

最後に、セッティング変更ごとに写真やメモで状態を残し、走行タイムと挙動を紐づけて記録することを習慣化してください。これは上級者が必ず実践している方法であり、過去のデータを参照しながら最適解へ近づくための重要なプロセスです。試行錯誤を積み重ねることで、コース環境や季節変化にも対応できる柔軟なチューニング力が身につきます。

(出典:タミヤ公式ガイドブック「ミニ四駆 スピードチューニング入門」 https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/ )

ミニ四駆 FM-Aを速くする方法【実践編:上級者が実践する最速セッティング】

- ミニ四駆FM-Aのセッティングを仕上げるための最終調整と実走テストの重要性

- fmar駆動の特徴と、スピードアップへの具体的な影響を理解しよう

- 電圧チェッカーを活用して、モーター出力を最適化する方法

- ラップタイマーで走行タイムを計測し、改善点を分析するやり方

- 低く飛ぶ方法を取り入れて、ジャンプ姿勢を安定させるセッティング術

- 実績のある上級者のチューニング事例と、信頼できる情報源を活用する方法

ミニ四駆FM-Aのセッティングを仕上げるための最終調整と実走テストの重要性

ミニ四駆FM-Aの最終調整は、机上でのセッティング理論を「実走で検証する」工程です。静止状態では完璧に見えるマシンでも、走行中の遠心力や振動、路面との接触状況によって挙動が大きく変わるため、実際にコースを走らせて微調整を行うことが欠かせません。ローラーの当たり方、ブレーキの効き始め、ジャンプ後の姿勢と着地減衰など、各要素をコース全周で観察し、想定と異なる挙動が出た箇所を一つずつ補正していきます。

特にFM-Aはフロントモーター構造のため、前荷重によるブレーキ効きや姿勢変化が顕著に出やすく、セッティングの微差が走りに直結します。ブレーキの効きが強すぎる場合は、摩擦材の面積や位置を数ミリ単位で調整し、減速が穏やかになるように設定します。また、前後ローラーの角度や高さのわずかな違いがコーナー進入時の安定性に影響するため、実走後にローラー痕の付き方を確認すると、最適な当たり位置が見えてきます。

さらに重要なのが、モーター温度と電圧降下の管理です。走行後にモーターが60℃を超えるようであれば、駆動抵抗が過大になっている可能性があります。連続走行中にラップタイムが明らかに低下する場合は、ベアリングの潤滑不足やギアの摩耗、バッテリーの内部抵抗上昇などが疑われます。電圧降下の計測には電圧チェッカーを用い、走行前後の値を記録することで、セッティングの一貫性を保つことができます。

テスト走行では、1回の変更点を最小限に絞り、周回ごとに小刻みにセッティングを詰めていくことが効果的です。調整後には必ずネジの緩みやブレーキ摩耗、タイヤの変形を確認し、テストのたびに初期状態を再現できるよう整備しておくと、改善効果がより明確に見えてきます。最終調整は「予想通りに走ること」ではなく、「予想と実走のズレを正確に把握し修正すること」が目的です。この工程を丁寧に積み重ねることで、マシンの信頼性と再現性が大幅に向上します。

(出典:タミヤ公式「ミニ四駆走行データ管理ガイド」 https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/ )

fmar駆動の特徴と、スピードアップへの具体的な影響を理解しよう

fmar駆動は、FM-Aシャーシの前荷重設計を前提にしながら、後輪のトラクションと姿勢制御を両立させるセッティング思想です。一般的なリヤモーター駆動に比べて重心が前方に寄るため、コーナー進入時の前輪グリップが高まり、方向転換のレスポンスが鋭くなります。しかしその反面、立ち上がり時にリヤが浮きやすく、駆動力が逃げる(スリップする)傾向があるため、リヤの接地性を維持する工夫が求められます。

そのための具体的な対策として、フロントの車高とリヤローラーの高さ、ブレーキの前後配分をセットで調整する方法があります。たとえば、フロントの車高を低くして接地性を高め、リヤローラーをわずかに高く設定することで、コーナーでの荷重移動をスムーズにし、立ち上がりのトルク抜けを防ぐことができます。ブレーキ配分は、前側を弱め、後ろをやや強めに設定するのが基本です。これにより、減速時の姿勢を安定させつつ、加速時にリヤのグリップを確保できます。

また、ジャンプ姿勢の制御も重要です。FM-A特有の前荷重構造では、ジャンプ後に前のめりになりやすいため、マスダンパーを後方に配置し、慣性でリヤを沈ませるようなバランスを取ると安定します。リヤのスタビライザーやウエイトの位置を1〜2mm単位で変化させるだけでも、着地後の挙動が大きく改善します。さらに、前後ローラーの径を変えて接触角度を作る手法は、姿勢制御に有効です。例えば、前ローラーを13mm、後ローラーを19mmにすることで、旋回中の接地面積を制御し、コーナリング性能を高めることができます。

このような微調整は、走行環境によって最適解が変わるため、データロガーやラップタイマーを使って数値的に検証することが効果的です。単なる感覚的な調整ではなく、測定結果をもとにしたセッティングが、安定したスピードアップにつながります。

電圧チェッカーを活用して、モーター出力を最適化する方法

ミニ四駆のパフォーマンスを安定させるうえで、モーター出力を管理することは極めて重要です。そのために役立つのが電圧チェッカーです。これは、走行前後のバッテリー電圧を計測し、内部抵抗や出力差を可視化するツールであり、モーターの効率を高精度に管理できます。

充電直後の電池でも、内部抵抗や温度条件によって電圧の安定性が異なります。特にニッケル水素電池(NiMH)は、フル充電でも内部抵抗が上昇している場合、出力電圧が瞬間的に低下し、モーターのトルクが落ちることがあります。これを防ぐためには、複数の電池を「同じ充放電サイクル」でペアリングし、常にセットで使用することが推奨されます。

電圧チェッカーを使用する際は、走行直前と走行後の電圧を記録します。たとえば、走行前に2.60V、走行後に2.48Vまで下がった場合、0.12Vの電圧降下が確認でき、モーターやギアにかかる負荷の傾向を把握できます。もし電圧降下が大きい場合は、抵抗抜きの再調整やギア摩耗の確認が必要です。また、電池の温度が高すぎると出力特性が変化するため、テスト走行時には気温や湿度も併せて記録し、季節差を考慮した運用を行うと精度が高まります。

さらに、バッテリーの保管温度と休ませる時間も出力安定性に大きく関係します。充電直後の高温状態で走行させると、内部抵抗が上がり出力が不安定になります。理想的な温度は25℃前後とされ、10分ほど休ませることで電池が安定状態に入ります。これらを継続的に記録することで、電圧とラップタイムの相関関係を把握でき、モーターの性能を最大限に発揮するための基礎データが蓄積されていきます。

電圧チェッカーを活用した電源管理は、単に「電池を選ぶ」段階にとどまらず、ミニ四駆の出力再現性を左右する科学的なアプローチです。公式競技でも電源条件が記録されるようになっており、安定した出力を維持できるセッティングは勝敗を分ける大きな要素になっています。

(出典:タミヤ公式「ミニ四駆電源管理と測定ガイド」 https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/ )

ラップタイマーで走行タイムを計測し、改善点を分析するやり方

ミニ四駆のセッティングを「感覚」ではなく「データ」で把握するために欠かせないのが、ラップタイマーを用いた走行タイムの計測です。ラップタイマーは、各周回ごとのタイム差や安定度を可視化できるため、どのセッティングが実際に効果的だったのかを客観的に判断するための最も確実な手段といえます。

まず、比較を行う際はベースとなる車両を一台に固定し、同一条件下でテストを行うことが基本です。例えば、同じコース・同じ気温・同じ電池で3回ずつ走行し、その平均値を求めるだけでも十分に傾向を把握できます。平均タイムのほか、標準偏差を算出して安定性を確認すると、セッティング変更による影響をより正確に判断できます。平均値が速くても標準偏差が大きい場合は、速さの再現性が低いことを意味します。

また、セッティング変更は一度に1項目だけに絞り、他の条件を固定して行うのが原則です。複数箇所を同時に変更してしまうと、どの要素が効果を生んだのかを特定できません。タイヤやブレーキの摩耗が影響しないように、テストの順序や走行間隔も一定に保つことが重要です。データを記録する際は、各セットアップの状態を写真で残し、使用したパーツやモーターの種類、気温や湿度も併記しておくと、後日比較する際の信頼性が高まります。

さらに、得られたラップデータはセットアップシートとしてまとめておくと、他コースでの走行時にも再現性の高い基準データとして活用できます。こうした継続的なデータ蓄積は、経験値に頼らない論理的なチューニングを実現する基盤となります。なお、タミヤ公式では公式大会向けにラップ計測機材やデータロガーを活用した走行比較を推奨しており、科学的なセッティング手法として注目されています(出典:タミヤ公式「ミニ四駆 タイムアタック・データ分析ガイド」 https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/ )。

低く飛ぶ方法を取り入れて、ジャンプ姿勢を安定させるセッティング術

ジャンプセクションでの飛びすぎや姿勢の乱れは、タイムロスの大きな要因です。低く飛ぶ方法を取り入れることで、滞空時間を短縮し、路面への接地を早めて安定したスピード維持が可能になります。ミニ四駆における「低く飛ぶ」とは、ジャンプ後の軌道をできるだけ水平に近づけ、前後輪がほぼ同時に着地するよう制御するセッティングを指します。

まず注目すべきは、ブレーキの当たり始めのタイミングです。ジャンプの踏切直前でブレーキが早めに効くように設定することで、車高を低く保ち、踏切角度を浅くすることができます。具体的には、リヤブレーキを0.5mmほど前方に出す、もしくはブレーキスポンジを硬めにする方法が効果的です。また、ブレーキ素材によって摩擦係数が異なるため、コースの素材(木製・樹脂製など)に合わせて使い分けることも大切です。

着地時の安定性を高めるには、マスダンパーを適切に配置して減衰を効かせることがポイントです。マスダンパーはリヤ側に配置すると着地時の反発を抑え、フロント寄りに置くと前傾姿勢を防ぐ効果があります。さらに、ローラーの接触角度をわずかに下げておくことで、壁への当たり方が柔らかくなり、跳ね返りによるスピードロスを軽減できます。

タイヤ径とコンパウンド選びもジャンプ姿勢に大きく影響します。柔らかいタイヤは着地時の衝撃吸収に優れますが、グリップが強すぎると前のめりになる傾向があるため、リヤに硬めのタイヤを組み合わせると姿勢のバランスが取れます。また、コースのジャンプ形状によっても最適な設定が変わるため、動画を撮影してフレームごとに分析するのが有効です。空中姿勢や着地角度を客観的に確認することで、改善の方向性を精密に特定できます。

低く飛ぶ方法は「スピードを削るテクニック」ではなく、「無駄な空中時間を減らすための制御技術」です。最短距離で安定した走行ラインを描くための重要な要素として、積極的に取り入れる価値があります。

実績のある上級者のチューニング事例と、信頼できる情報源を活用する方法

上級者のチューニング事例を分析することは、最短で上達するための有効な方法です。彼らがどのようなパーツ選定を行い、どのような手順で調整を重ねているのかを知ることで、自身のセッティングの方向性を客観的に見直すことができます。特に、実際の大会で上位入賞を果たしている選手のマシンデータは、理論と実践が融合した貴重な教材となります。

参考にする際は、単にパーツ構成を真似するのではなく、「その設定がどんなコース条件に最適化されているのか」を分析することが重要です。例えば、高速コース向けのセッティングをテクニカルコースで使用しても、グリップ過多やブレーキ効きすぎで走行が不安定になる場合があります。上級者の走行動画を確認し、自分の走らせるコースと比較しながら、その差を埋める意識で調整を加えましょう。

また、調整手順の再現性を高めるためには、セッティング変更のたびに数値と写真で記録を残すことが欠かせません。たとえば、ローラー高さ、マスダンパー重量、ギア比などを一覧化し、変更ごとの走行データと紐づけることで、後から最も効果的な組み合わせを見つけやすくなります。こうした「データログ型チューニング」は、上級者ほど重視しており、トップ選手の多くが専用のセットアップシートを活用しています。

信頼できる情報源を選ぶことも大切です。SNS上の断片的な情報ではなく、メーカー公式資料や公認レース参加者の公開データを参照することで、誤ったセッティングに惑わされるリスクを減らせます。特にタミヤ公式のレースリポートや技術ガイドには、パーツごとの効果や組み合わせの方向性が科学的にまとめられており、最も信頼性の高い一次情報として活用できます(出典:タミヤ公式「ジャパンカップ公認マシンデータベース」 https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/ )。

上級者の知見を学ぶことは、単なる模倣ではなく、理論と経験を組み合わせて自分のマシンを理想形に近づけるための重要なステップです。信頼性のあるデータをもとに検証を重ねれば、確実に一歩上のステージへ進むことができます。

ミニ四駆 FM-Aを速くする方法!改造・セッティングまとめ

- FM-Aの前荷重特性を理解して、後ろ側の安定をしっかり補う

フロントモーター特有の重心配分を踏まえ、後輪の接地感を保つセッティングで姿勢のバランスを整える。 - 抵抗抜きは洗浄と当たり出しを丁寧に行い、摩擦を最小限に抑える

パーツ同士の当たり面を滑らかにし、余計な抵抗を排除することで駆動効率を高める。 - ピニオンの直角度と圧入深さを正確に合わせて、駆動ロスを防ぐ

ギアの噛み合わせを均一に保つことで、不要な摩耗やノイズを減らし、回転をスムーズにする。 - ギア位置出しを正確に行い、一定のバックラッシュを確保する

ギア同士の隙間を均等に調整し、過剰な抵抗や空転を防止して効率のよい伝達を実現する。 - ギア比はコース長・路面抵抗・モーター特性を基準に決める

走行環境やモーターの回転特性に応じて、加速と最高速のバランスを最適化する。 - 実走計測では一度に一要素だけを変更して、効果を正確に検証する

条件を一定に保ち、データを積み重ねて再現性の高いチューニングを行う。 - シャフトチェッカーで曲がりを確認し、直進性と駆動効率を高める

わずかな歪みでも抵抗の原因となるため、精度の高い軸調整でロスを抑える。 - ローラーの高さとブレーキ配分を前後で連動させて走行姿勢を整える

減速と旋回を一体で考え、コースに応じた安定した挙動を引き出す。 - fmar駆動の思想を理解し、重心位置と接地性のバランスを取る

前荷重によるトラクション特性を活かしつつ、リヤのグリップを確保してスピードを維持する。 - 電圧チェッカーで電源状態を常に確認し、出力の再現性を高める

電池の内部抵抗や電圧降下を把握し、安定した走行データを得る。 - ラップタイマーで平均値とばらつきを比較し、安定度を数値化する

ベストラップだけでなく、連続走行の一貫性を評価してセッティングの完成度を判断する。 - 低く飛ぶ方法を用いて滞空時間を短縮し、着地姿勢の再現性を高める

ジャンプ姿勢を制御し、速度ロスや跳ね返りを防ぐことでタイムを安定させる。 - セットアップを写真と数値で記録し、セッティングの再現性を担保する

変更内容を視覚的・定量的に残し、他コースでも再現できるデータベースを作る。 - ネジの緩みやブレーキ摩耗を走行前後に点検し、常に一定状態を維持する

細部のチェックを習慣化することで、想定外のトラブルを未然に防ぐ。 - コース特性に応じてデータを見直し、最適なセッティングを更新し続ける

環境や季節の変化にも対応できる柔軟なチューニング力を身につける。

関連記事