ミニ四駆の大会やコミュニティで話題になるのが、どのシャーシが多く使われているのかという点です。ミニ四駆シャーシ使用率を知ることは、今どのモデルが注目されているのかを把握し、自分のマシン作りに役立てる大切な指標となります。特に近年は新しいシャーシが次々と登場し、使用率の変化がレース結果や流行にも直結しています。

この記事では、2025年最新のミニ四駆シャーシ使用率をもとに、人気のランキングや最強と呼ばれるモデル、そしておすすめの選び方について詳しく解説します。

歴代のシャーシの進化や最新モデルの特徴もあわせて紹介することで、初心者から上級者まで幅広く参考にできる内容になっています。あなたの次のマシン選びやチューニングのヒントにつながる情報をまとめていますので、ぜひ最後までご覧ください。

💡記事のポイント

- ミニ四駆シャーシ使用率の読み解き方と活用のコツ

- 各主要ミニ四駆シャーシの特徴とコース別の適性

- ミニ四駆シャーシ使用率と速さの関係を現実的に評価する方法

- 初心者から中級者が失敗しにくいミニ四駆シャーシ選び方の手順

ミニ四駆シャーシ使用率から見る最新トレンド

- ミニ四駆シャーシのランキングから人気モデルをチェックする

- ミニ四駆のシャーシで最新モデルに注目すべきポイント

- ミニ四駆の流行りの傾向と使用率との関係

- ミニ四駆シャーシの歴史と進化の背景

- ミニ四駆の速いランキングと使用率との関連性

- ミニ四駆を素組みで最速に仕上げるモデルの使用率

ミニ四駆シャーシのランキングから人気モデルをチェックする

ミニ四駆シャーシ使用率を正確に把握するには、まずランキングの出所や集計の方法論を理解することが重要です。ランキングといっても、その背後には多様なデータソースが存在します。たとえば、タミヤ公式大会での出走データ、各地のショップ主催レースの記録、オンラインフォーラムやファンコミュニティによるアンケート集計など、それぞれ異なる母集団を基に作成されており、数値の意味合いも微妙に異なります。

全国規模で行われる公式大会のデータは比較的安定しており、広範なプレイヤー層から得られる統計的傾向が見られます。特定のシャーシに偏ることなく、実戦投入されているモデルの分布を網羅的に見るには適した指標です。一方で、地域の小規模大会やオンライン上の人気投票などは、限られたエリアや特定のユーザー層に偏る傾向があります。特定のベテランレーサーが好むセッティングが地域的に流行することもあるため、ローカルなランキングは短期的・局地的な傾向を把握するのに有効ですが、全国的なトレンドとは必ずしも一致しません。

ランキングに表れるシャーシの順位は単なる人気投票の結果ではなく、部品の入手しやすさ、価格帯の手ごろさ、パーツとの互換性、耐久性、セッティングの幅といった実用性の総合評価が反映されたものです。たとえば、軽量で扱いやすいモデルが一時的に上位にランクインすることがありますが、長期的に見るとメンテナンス性や耐久性が求められる競技環境では、結局定番の堅牢なシャーシが使用率を維持する傾向にあります。

こうした背景を理解したうえでミニ四駆シャーシのランキングを見ることで、表面的な順位の変動に一喜一憂せず、どのコースでどのモデルがどのような理由で支持されているのかを客観的に読み取る力が養われます。ランキングの数字を鵜呑みにするのではなく、裏にあるデータの偏りや対象者の特性を丁寧に見極めることが、実戦で活かせる情報収集に直結します。

(出典:タミヤ公式「ジャパンカップ2023 全日本選手権レポート」https://tamiya.com/japan/report/list.html?genre_item=category%2Cundefined&cmdarticlesearch=1&posted_sort=d&absolutepage=29)

ミニ四駆のシャーシで最新モデルに注目すべきポイント

ミニ四駆シャーシ使用率に明確な変動が起きるタイミングの一つが、新モデルの登場時です。新型シャーシが発表されると、話題性や期待感から一時的に使用者が増える傾向があります。しかしながら、話題性だけで飛びつくと、十分にセッティングの知見が蓄積されていないために、想定外の挙動や安定感の欠如に悩まされることもあります。

新しいシャーシを評価する際には、単に「新しいから良い」という先入観を避け、構造やパーツ構成に着目することが重要です。具体的には、以下のような観点に注目すると、実践的な性能を見極めやすくなります。

- センターシャーシが一体型か分割式か:分割式であればユニット交換が容易で、トラブル時のメンテナンスが効率的になります。

- 重心位置と重量配分:低重心設計のモデルはジャンプ後の着地安定性が高く、立体コースに強くなります。

- メンテナンス性:ネジやバッテリー交換の手間が少ない設計かどうかは、レース中の整備効率に大きく関わります。

- バンパーやステーの互換性:既存パーツが流用可能かどうかで、初期投資やセッティングの幅に差が出ます。

- 駆動系のロス低減構造:ギヤ比や軸受け部分の精度が高ければ、高回転モーターとの組み合わせでもロスが抑えられます。

新型モデルが真価を発揮するには、一定数のユーザーがセッティングを試行錯誤し、その成果がレース成績に反映されるまでの時間が必要です。そのため、発売直後は既存の定番モデルと併用しながら、徐々にデータを蓄積していくスタンスが有効です。

たとえば、ジャンプやバンクが多い立体コースでは、ブレーキの効き具合や着地時のシャーシの撓みなど、細かなセッティングがレース結果に大きく影響します。こうした状況では、すでに剛性バランスや走行データの豊富な定番モデルをメインに据え、最新シャーシはサブ機としてテストするのが現実的です。

新製品は可能性の宝庫ですが、既存モデルの安定感を犠牲にしないよう、段階的に導入する姿勢が、長期的な成果に結びつきます。

ミニ四駆の流行りの傾向と使用率との関係

ミニ四駆シャーシ使用率は、単なる人気のバロメーターではありません。レース環境の変化やルール改定、部品の流通状況など、複合的な要素によって大きく変動します。ミニ四駆の流行りを正しく捉えるには、これらの変化を複眼的に観察する視点が必要です。

たとえば、最近ではハイスピードで駆け抜けるフラットコースが増加傾向にあります。この場合、空力性能や駆動効率が重視され、抵抗の少ないスリムなシャーシが支持されやすくなります。一方で、立体セクションが多く組まれた難易度の高いコースでは、着地時の安定性や衝撃吸収性が求められるため、剛性バランスの優れたモデルやセッティング幅の広いシャーシが選ばれる傾向にあります。

また、レギュレーションの変更や新パーツの登場によって、それまで不利とされていたモデルが再評価されるケースも珍しくありません。たとえば、公式大会で使用できるローラー径やバンパーの素材が制限されることで、従来のセッティングでは対応できなくなり、対応力のあるシャーシに移行する流れが起こることもあります。

流行りを加速させる一因に、著名なレーサーや有名YouTuberの影響力も挙げられます。彼らが特定のセッティングで好成績を出すと、ファン層を中心に同じ構成を模倣する動きが一気に広がり、短期間でミニ四駆シャーシ使用率が偏る傾向が見られます。ただし、こうした流行はしばしば再現性に乏しく、ノウハウが蓄積されていないうちは事故率やタイムのばらつきが大きくなり、数週間から数か月で沈静化することも多いです。

トレンドに踊らされないためには、単一の大会や特定の時期だけで判断せず、複数のレース結果や使用率データを比較・観察する姿勢が欠かせません。公式の大会データ、オンライン上のユーザー投稿、ショップの販売動向など、情報源を分散してチェックすることで、より客観的かつ再現性の高い選択が可能になります。

ミニ四駆シャーシの歴史と進化の背景

ミニ四駆のシャーシは誕生以来40年近い歴史を持ち、その発展の軸には「軽量化」「剛性向上」「整備性の改善」が一貫して存在してきました。1980年代後半から1990年代にかけて登場したタイプ2、タイプ3、タイプ4といった初期世代のシャーシは、設計が非常にシンプルで軽量でした。そのため初心者でも扱いやすく、現在においても軽量レイアウトを追求する際の参考モデルとして再評価されています。

2000年代以降になると、バッテリーやモーターの搭載位置が最適化され、重量配分の改善によって直進安定性やジャンプ後の着地性能が高められました。また、駆動ギヤの精度向上やバンパー構造の強化によって、より高速域での安定した走行が可能となり、競技性が飛躍的に向上しました。特に分割式のMSシャーシは、ユニットごとに交換可能な構造を持ち、剛性とメンテナンス性を両立させた画期的な存在として、多くの競技者に選ばれ続けています。

歴史を学ぶ意義は、単に懐古するためではありません。最新モデルにも長所と短所があり、旧来のシャーシが持つ強みを知っておくことで、新旧の特性を組み合わせてセッティングに活かすことができます。過去の成功例を参照することで、コース特性に応じた「適材適所」のシャーシ選択が可能となり、結果的に再現性の高い走りにつながるのです。

(出典:タミヤ公式「ミニ四駆ヒストリー」」https://www.tamiya.com/japan/mini4wd/mini4news_01

ミニ四駆の速いランキングと使用率との関連性

速いランキングと呼ばれる指標は、主にラップタイムや勝率に基づいて算出されるため、必ずしも使用率と一致するとは限りません。高度なセッティングを施せば極めて高い速度を発揮できるシャーシが存在しますが、調整難度が高いため、熟練者にしか扱えず、全体のミニ四駆シャーシ使用率では上位に登場しにくい傾向があります。

一方で、セッティングの幅が広く再現性の高いモデルは、多くのレーサーにとって扱いやすく、安定したタイムを出しやすいため使用率が上がります。この「潜在的な速さ」と「扱いやすさ」はしばしばトレードオフの関係にあり、どちらを優先するかは競技者の経験値や練習時間によって変わってきます。

ランキングを読み解く際には、「誰が」「どの条件で」計測した速さなのかを意識することが大切です。フラットコースと立体コースでは求められる特性が全く異なり、同じシャーシでも評価が大きく変わります。

こうした前提条件を考慮せずにランキングだけを見ても、自身の環境に合った判断を下すのは困難です。したがって、速いランキングはあくまで参考情報として捉え、使用率や安定性とのバランスを見極めながら最適解を探る姿勢が求められます。

ミニ四駆を素組みで最速に仕上げるモデルの使用率

素組み状態で最速を目指す場合、複雑な改造に頼らず、基礎的な精度と整備を徹底することが最大の近道です。初心者や入門者が最初に触れる際も、素組みでの性能が高いシャーシは人気が集中しやすく、ミニ四駆シャーシ使用率でも一定のシェアを維持しています。

具体的に意識すべきポイントは以下の通りです。

- 駆動抵抗の最小化:ギヤやシャフトのかみ合わせをスムーズにし、無駄な摩擦を抑えることが基本です。

- タイヤの真円性確保:タイヤが均一に回転することで直進性が向上し、タイムが安定します。

- ローラーの回転性能:スムーズに回るかどうかでコーナリング時の失速が変わります。

- ブレーキの適切な配置:最低限の調整で、ジャンプ後の安定や減速のバランスを取ることが可能です。

素組みで速さを狙うからといって、極端に軽量化を進めるのはかえって不安定さを招くことがあります。むしろ、まずは一定時間の走行でパーツを馴染ませ、駆動系の効率を高めることの方が短期間で結果につながります。

素組みでの最速は、派手な改造や特殊なパーツに頼らずとも「基本を押さえれば速くなる」という事実を示しており、初心者にとって最初の成功体験を得やすいアプローチです。そのため、多くのプレイヤーがこの段階を経てステップアップしていく傾向が見られます。

ミニ四駆シャーシ使用率とおすすめ性能比較

- ミニ四駆のシャーシでおすすめのモデルを徹底解説

- ミニ四駆の最強シャーシと使用率との相関

- ミニ四駆で一番速いシャーシはどれか

- ミニ四駆のMSシャーシの使用率とおすすめ設定

- ミニ四駆のVSシャーシの特徴と利用状況

- ミニ四駆のS2・タイプ2・タイプ3・タイプ4の使用率比較

ミニ四駆のシャーシでおすすめのモデルを徹底解説

多くのレーサーが気になる「おすすめシャーシ」ですが、単純に一つのモデルを断定することはできません。理由は、走らせるコースの特性、所有しているパーツ、日常的な整備の頻度やスキルレベルによって、最適解が異なるためです。たとえば、公式大会でよく採用される立体セクションが多いコースでは、剛性が高く着地時の安定性を確保しやすいモデルが選ばれやすい傾向にあります。一方で、フラットコースやスピード重視のレイアウトでは、軽量で駆動ロスの少ないシャーシが優位に働きます。

扱いやすさを重視する初心者や中級者にとっては、剛性が安定していてステーやブレーキの取り付け自由度が高いモデルが良い選択となります。セッティングの幅が広がることで調整に失敗しにくく、安定した成績につながりやすいためです。一方、練習時間を十分に確保できる上級者であれば、あえて軽量かつピーキーな挙動を示すモデルを選び、セッティング力や走行データの蓄積でアドバンテージを築く方法も有効です。

また、おすすめを考える際には「使用率の高さ」に注目するのも大切です。多くのプレイヤーに選ばれているシャーシは、セッティング情報が豊富で互換パーツも入手しやすく、トラブルが起きた際の解決策も見つけやすいという利点があります。そのため、まずは情報量が豊富な定番モデルから導入し、コースや季節ごとに必要があればサブ機種を検討する流れが、失敗を避けやすい選択プロセスだといえます。

ミニ四駆の最強シャーシと使用率との相関

「最強」という表現は魅力的ですが、ミニ四駆の世界においては一概に決められるものではありません。なぜなら、シャーシの性能はコース条件やセッティング環境、さらにはドライバーの経験によって大きく変化するからです。立体セクションが多いコースでは、衝撃吸収に優れ、着地後の姿勢変化を読みやすい設計が有利になります。これに対し、フラットに近い速度域が重視されるコースでは、駆動ロスの少なさや直進安定性が結果に直結します。

使用率が高いモデルは、総合的なバランスに優れ、幅広い層に扱いやすいという特徴を持っています。多くのユーザーが同じモデルを選ぶ背景には、再現性の高さやセッティングの自由度があり、これにより大会を通じて安定した成績を出しやすい傾向があります。逆に、潜在的な速さを持ちながらも扱いに難しさが伴うモデルは、上級者に偏って使用され、全体的な使用率には反映されにくいのが現実です。

したがって、「最強の一択」を追い求めるよりも、実際の使用率が高いシャーシを基盤として、自身が走らせるコースや季節ごとの路面コンディションに応じてセッティングを最適化する方が、勝率を押し上げやすい戦略になります。つまり最強は絶対的な概念ではなく、使用率と環境に応じて相対的に決まるものだと理解することが重要です。

ミニ四駆で一番速いシャーシはどれか

「一番速いシャーシはどれか」という疑問は、多くのレーサーにとって永遠のテーマですが、答えは単純ではありません。速さを決める要素はシャーシ単体ではなく、タイヤ径、ギヤ比、モーターの回転特性、重量配分、空力性能といった複数の条件が複雑に組み合わさることで決まるためです。

シャーシの役割として差が生まれるのは、剛性の方向性、駆動抵抗の少なさ、そしてパーツ固定の自由度といった点です。剛性が適切であれば高回転モーターを活かしやすくなり、駆動抵抗が少なければ同じモーター出力でもより速い速度を実現できます。また、パーツの取り付け自由度が高いモデルは、コース特性に応じた柔軟なセッティングが可能になり、結果的に速さを引き出しやすくなります。

実戦的に最速を目指す場合は、走行するコースの支配要因をまず特定することが欠かせません。立体セクションが多いコースであれば、着地時の姿勢と減速コントロールを重視する必要があります。フラットコースであれば、駆動ロスをいかに抑え、直進性を高めるかが鍵となります。テクニカルなコースでは、減速後の立ち上がり加速やコーナー進入時の安定性が勝敗を分けます。これらを満たす設計を持つシャーシこそが、その環境において「一番速い」と言えるのです。

つまり、一番速いシャーシは固定的に存在するものではなく、状況に応じて変わる相対的な概念です。自分の走らせる環境に適した要素を把握し、その条件に合わせて最適なモデルを選ぶことが、最速を実現するための最も現実的なアプローチです。

ミニ四駆のMSシャーシの使用率とおすすめ設定

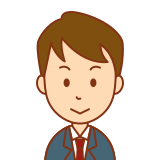

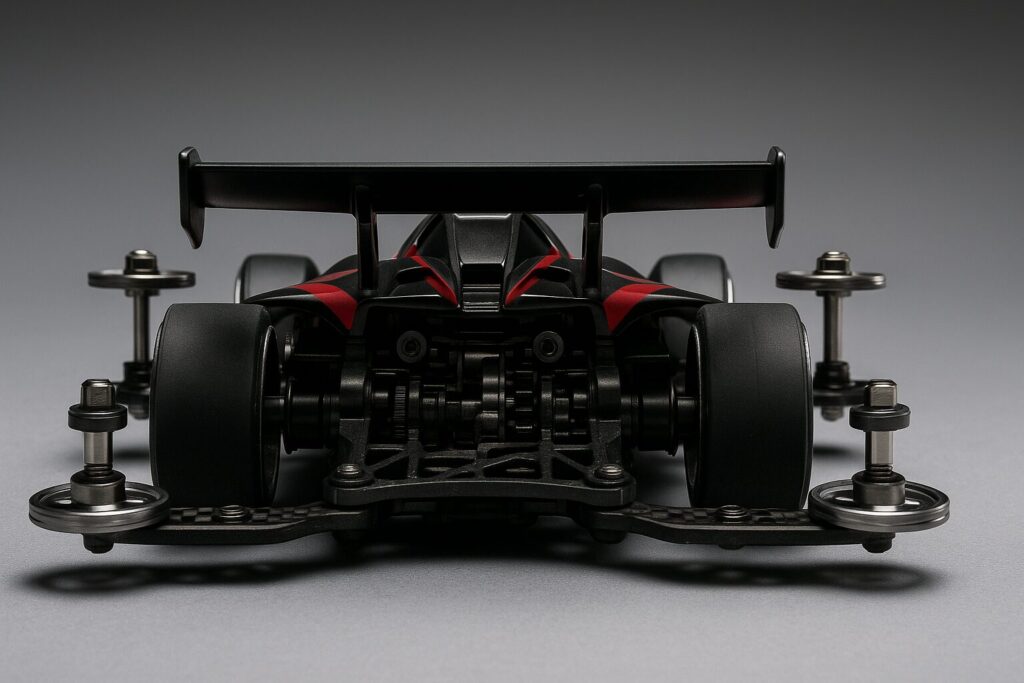

MS系シャーシは、分割式の構造を採用していることが最大の特徴です。センターシャーシと前後ユニットに分けて構成されており、それぞれを個別に交換・調整できるため、駆動系のメンテナンスや補修作業が非常に効率的です。この構造により、ギヤやベアリングの摩耗を確認しやすく、わずかな駆動ロスの原因も特定しやすいため、安定した走行性能を維持しやすいといえます。

また、剛性バランスを把握しやすい点も特徴的です。分割構造によって特定の部位の剛性を高めたり、逆にしなやかさを活かしたりといった調整が可能で、コース特性に応じた柔軟な対応ができます。この「再現性の高さ」がミニ四駆シャーシ使用率においても安定した支持を得ている理由です。特に中級者以上がメインシャーシとして選ぶことが多く、公式大会でも採用率が高めに推移しています(出典:タミヤ公式製品情報 https://www.tamiya.com/japan/newitems/list.html)。

おすすめの初期設定としては、ローラーの高さと幅をコースに合わせて細かく調整することが重要です。特に、立体セクションではローラー位置が着地後の姿勢に大きく影響するため、コーナー進入速度とバランスを見ながら調整すると安定性が向上します。ブレーキについては、前後で材質や厚みを変えることで段差に応じた制御が可能になり、急激な減速や予期せぬ失速を避けやすくなります。重量は必要最小限の補強に留め、駆動抵抗を徹底的に減らすことが推奨されます。整備時間を効率的に活用できれば、短時間でも安定したラップタイムに近づける点がMSシャーシの強みです。

ミニ四駆のVSシャーシの特徴と利用状況

VSシャーシは、短いホイールベースと軽量性に特化しており、その俊敏な回頭性が最大の魅力です。テクニカル寄りのコースでは、素早い姿勢変更やコーナーの切り返しで優位性を発揮しやすく、攻めた走行を可能にします。

しかし、その反面として、高速域になると挙動がシビアになりやすく、車体の安定性を維持するには高度なセッティング技術が求められます。具体的には、ローラー角度やタイヤ径の微調整、重量配分の最適化など、小さなセッティング変更が大きな結果の差につながるため、セッティング許容幅は他のシャーシに比べ狭い傾向があります。

利用状況を見ても、ピーキーな特性を理解している上級者がコース特性に応じて使い分けるケースが目立ちます。特にタイムアタックや短距離決戦の場面では、その性能を最大限発揮することができますが、長期戦や安定完走を求められる大会環境ではリスクも伴います。そのため、多くのユーザーはメインではなくサブシャーシとして保有し、条件に合致した際に投入する戦略的な運用を行っています。扱いこなすことができれば強力な武器となる一方で、経験や調整スキルに依存する「玄人向けシャーシ」といえるでしょう。

ミニ四駆のS2・タイプ2・タイプ3・タイプ4の使用率比較

S2シャーシは、安定した剛性バランスと豊富な情報量から、現行環境において幅広い支持を集めています。立体コースとフラットコースの両立が可能で、初心者から上級者まで扱いやすい点が強みです。また、互換性のあるパーツやセッティングデータが豊富に流通しているため、導入のしやすさも高く、ミニ四駆シャーシ使用率においても上位を占め続けています。

一方で、タイプ2・タイプ3・タイプ4といった歴代シャーシは、軽量さとシンプルさに強みがあります。タイプ2は軽量構造を活かして低難易度のフラットコースで活躍しやすく、タイプ3は素直な挙動が特徴でテクニカルなセクションに向いています。タイプ4は重量がやや増えるものの安定性に優れ、立体コースでの着地安定が得意です。これらの歴代モデルは、情報量や互換パーツの面で現行シャーシに劣る部分もありますが、特定の条件下では今なお有効な選択肢となり得ます。

コース特性やパーツ入手性によって使用率の傾向は変動します。とくに軽量志向のセッティングを狙う場合や、独自の走りを追求したい場合には、タイプ2〜4の歴代シャーシを選ぶ価値があります。総合的には、まずS2を用いて基準ラップを作り、必要に応じて軽量モデルや挙動特性の異なる歴代タイプをサブ選択肢として試すことで、練習効率と結果の両立が可能となります。

代表的シャーシの比較表(特性の目安)

| シャーシ | 特徴の目安 | 得意コースの傾向 | 取り回し |

|---|---|---|---|

| S2 | 剛性が安定し情報豊富 | 立体とフラットの両立 | 扱いやすい |

| タイプ2 | 軽量でシンプル | 低難易度のフラット | 慣れが必要 |

| タイプ3 | 軽量で素直な挙動 | テクニカル寄り | 中級者向け |

| タイプ4 | 安定志向 | 立体での着地安定 | 扱いやすいが重め |

この表に示されているように、それぞれのシャーシは明確な特徴を持ち、適性のあるコースや用途が異なります。選択肢を広げつつ、自分の走行環境や目標に合わせて使い分けることが、結果を最大化する最短ルートとなるでしょう。

ミニ四駆シャーシ使用率ランキングまとめ

- ミニ四駆シャーシ使用率は大会規模や集計方法の違いで数値解釈が変わる

- ランキングを活用する際は母集団の偏りや条件を必ず確認して判断する

- 最新モデルは話題性より再現性や整備性を重視して評価することが重要

- 流行はコース傾向やレギュレーション変更で大きく変化しやすい特徴がある

- 速いランキングと実際の使用率は必ずしも一致せず差が生じることが多い

- 扱いやすさと潜在的な速さはトレードオフ関係になるケースがしばしばある

- 素組み最速を目指すには駆動抵抗低減と基本整備の徹底が成功の鍵となる

- おすすめモデルは情報量豊富で定番実績のあるものを起点に選ぶと安心できる

- 最強という概念は条件依存であり一択に固執せず柔軟に考える姿勢が必要になる

- 一番速いシャーシを探すにはまずコース支配要因を特定することから始める

- MS系は分割構造による整備性と再現性で中長期的に選ばれやすい特徴がある

- VS系は短いホイールベースを活かしテクニカルコースで高い強みを発揮する

- S2は剛性バランスと豊富な情報量により幅広い場面で高い汎用性を持つ

- タイプ2・3・4は軽量設計を武器に特定条件下で結果を出しやすい特徴を持つ

- まず安定モデルで基準ラップを作り必要に応じて使い分ける姿勢が有効になる

関連記事